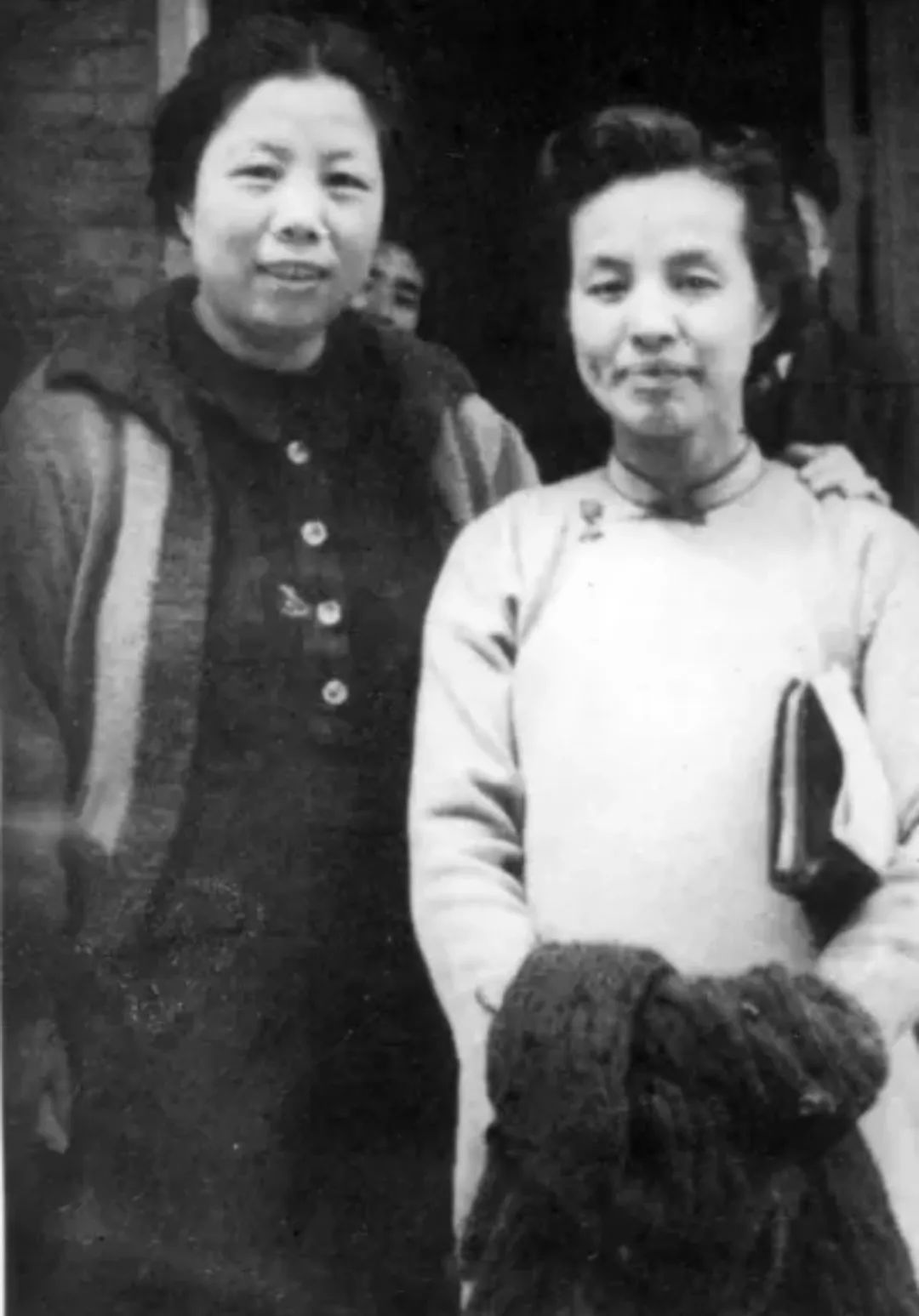

浦熙修:真正厉害的女人,表面淡定,内心坚定

1937年4月29日,

南京,中山陵旁。

学术界的一场盛事,

吸引了无数记者蜂拥而至。

然而《新民报》却在最后一刻才知道这个消息,

决定要报道。

无奈报社的记者都被派出去做采访了,

没有合适的人担纲,

主编一时没了办法。

情急之下,

只好派一位广告科的新人去“救场”,

有的报道总比什么都没有强吧,

主编这样宽慰自己。

令他没想到的是,

这位新人写的报道非常优秀,

令同行和读者都眼前一亮。

她由此得以从广告科被调去自己心心念念的编辑部,

成为了《新民报》第一位女记者,

她,就是浦熙修。

在二十年的新闻记者生涯中,

浦熙修执笔仗剑,

用自己的正直和热情,

在新闻史上书写下属于自己的不朽篇章,

真正彰显了一位热血新闻人的风采。

浦熙修为人要强,

身为女子,

出生在那个动荡的年代,

经历浮浮沉沉的数十载人生,

正是凭借自身坚定的信念,

才活出了属于自己独一无二的光彩。

于低处存希望

浦熙修出生在20世纪初的江苏,父亲是个小官吏,母亲在家操持家务,每晚还要做些针线活帮补一下生计。

即便如此,这个四口之家日子依旧过得十分拮据。

1917年,随着父亲工作的调动,浦家先后搬到了北京,又添了两个孩子,生活好像有了点起色。

为了多赚点钱,父亲与朋友一起投资生意,结果生意失败,六口之家的日子更艰难了。

高一结束后,浦熙修就因经济困难辍学,她对美术有兴趣,父亲转而让他去专科学校学习美术,还托画画的朋友指导。

她有点天分,学得极好。

都说穷人家的孩子早当家,学画的第二年,她得到一个机会可以在女附小教书,于是,便开始一边教书一边画画。

这时她只有十七岁,借着教书,实现了经济独立。

虽然年轻,但她对人生有着自己的规划。

她平时花钱极少,自己把钱存起来,准备考大学。

聪敏如她,1929年夏天,如愿以偿的,考入了女师大的中国文学系。

正当浦熙修兴高采烈准备踏入大学校门的时候,母亲去世了。

当时父亲的工作在南京,弟妹尚幼,浦熙修在学业之外,和姐姐一起挑起了养家糊口的重担。

她一边上大学,一边在小学中学里教书,累到得了胃病。

泰戈尔说,信念是鸟,它在黎明仍然黑暗之际,感觉到了光明,唱出了歌。

生活的困苦没有让她放弃自己的人生,她内心有着自己坚定的信念,相信未来可期。

生活上虽是焦头烂额,但是感情上,浦熙修遇见了自己的另一半,两人在她大三的时候喜结连理。

随着女儿的出世和大学毕业,那时的生活,她是沉浸在幸福当中的。

年幼时生活的艰辛培养了浦熙修坚定独立的性格,结婚后的她也不愿意成为只靠男人养活的家庭妇女,她对人生有着自己的展望。

毕业后,她在私立中学做国文教员,同时照顾着弟弟妹妹。

1933年,丈夫工作上出了事被通缉,辗转逃亡到了南京。

儿子出世后,她也来到了南京,依旧不愿做家庭主妇的她,开始到处找工作。

一天,她在《新民报》的广告区看到了有一家公司在招职员,她立马决定去试试,招考的内容是写一篇关于妇女职业问题的文章,这正是浦熙修常常思考的问题,再加上本就不错的文笔,她自觉写得很好。

出乎意料,结果公司并未录用她,原因是他们不招已婚女性,但公司老板惜才,认为他文章写得不错,主动说愿意介绍她去《新民报》工作。

就这样很意外地,浦熙修开始了与《新民报》的渊源。

于困处无所惧

开始,浦熙修是在发行科,后来转去了广告科,但是这都不是她的兴趣所在。

因为一次“救场”的机会,她的才华被主编发现,成功调到了编辑部,成为了一名记者。

早在大学时候,她就经常会在学校阅览室借阅报纸,在报纸上,她读到了很多社会时事以及一些政党的活动,她有着敏锐的洞察力,对当时的社会也有自己的思考,她有不满,想要改变。

她认为“一个记者的条件,除了基本的知识外,需要有热情、良心、正义感,并且要有吃苦耐劳、为社会服务的精神”。

作为记者,正是需要这种正直与热血,以及独到的观察力与犀利的笔触。

浦熙修的报道总是热情歌颂人民与军队,无情鞭笞贪污和腐败,口诛笔伐,总是能够鞭辟入里,令人拍案叫绝。

有人评价说:当时的浦熙修“不畏强权,不惧恶势”。

面对高压的政治环境,她总能想出各种办法把事实呈现到大众面前。

比如著名的“飞机载洋狗”事件。

1941年12月,太平洋战争爆发后,香港形势紧张,多位要人请求当局帮助撤回滞留在香港的亲眷。

9日,由港飞渝的飞机抵达了重庆珊瑚坝机场,很多人在机场守候,等着迎接自己的亲朋。

随着机舱门的打开,在场人们盼望的心情都达到了顶点。

谁曾想,先下来的却是一群老妈子,手里提着一些狗笼子,紧接着是某高官千金高傲地悠然走下了飞机。

这一场景令在场的很多人愤愤不平,自己的亲眷还没有安全抵达,战时吃紧的飞机却载来一群高官家养的洋狗,这是一件多么讽刺的事情啊,高官家的狗命倒重要过人命了?

关于这件事,后来在自己的自传中,浦熙修这样写道:

当太平洋战事起来,香港紧急疏散,那时我就非常留心着飞机场必然要载来些要人,清早去等在飞机场,果然看见…… 想不到几进几出,人没有到,飞机上却下来几条洋狗。

极具新闻敏锐度的她想到这一定是一条足以轰动的通讯,于是抓紧写成了稿件,但当时的新闻检查制度非常严格,这种敏感的新闻稿难以过审刊发。

浦熙修急于想让人们认清这些无耻之徒的嘴脸,她想了一个好办法,就是把这一件事情拆成几条新闻消息,分头送去检查,然后拼在一起发表,再加上一个巧妙的标题,这样一个轰动的新闻就诞生了。

11日的日报上刊登了这样一则新闻:

《伫候天外飞机来——喝牛奶的洋狗又增多七八头》

其中前面三条是这样的:一条写太平洋战争如火如荼,二条写机场众人驻足盼望,迎接自己的亲眷失望而归,三条则写“洋狗又增多七八头,系为真正喝牛奶之外国种”。

虽然表达方式十分隐晦,但这已经是浦熙修作为一个新闻人,能做到的最好了。

坚守中见担当

能够不惧强权恶势,同时坚定一名做记者的底线,浦熙修真无愧为“新闻战士”。

20世纪四五十年代,社会动荡不断,她生活其中,命运也是跌宕起伏。

但她有着坚定不屈的信念,她要做一个正直有担当的新闻人,什么困难都不能改变初心。

1941年皖南事变,重庆紧张,她拿着上级特批的路费,先帮助他人撤退,自己冒险留在重庆;

1946年下关惨案,她被暴徒追打,躺在床上养伤半月;

1948年她因故秘密被特务逮捕,锁在大牢中,几经周折才被营救。

上级领导接见的时候,亲切称呼她为“坐过班房的女记者”。

凡此种种苦难,尽数不出,她的一生跌跌撞撞,而在面对社会责任与民族危亡的时刻,她始终凭着坚定的信念,尽自己所能,散发着自己的光和热。

浦熙修对祖国坚守着发自内心的责任感与热爱,以国家危亡为己任,以一名爱国记者的担当来要求自己。

朝鲜战争爆发后,她参加了中国人民第一次赴朝慰问团,去前线慰问作战战士。

这次慰问艰苦而又危险,敌军日日在头顶盘旋轰炸,不敢开火,顿顿吃冷饭,炮火连天下生死有命,在途中流血受伤的人难以计数,慰问团还牺牲了几个代表。

就在这样的环境之下,浦熙修除了是慰问团团员,还自觉肩负起了爱国记者的责任,她写了不少关于朝鲜前线的通讯,刊登在报纸上。

20世纪五十年代,发生了一些动荡。

浦熙修二十年的新闻生涯就此终结。

但她却对人说:“新闻记者当不成了, 那就当旧闻记者吧。”

做“旧闻记者”的她,依旧保持着高度的认真与责任感。

做同仁堂的文史资料选辑时,她花了半年多的时候,走访同仁堂,亲自深入药厂和柜台了解每一个环节,还从药店把大堆的资料搬回家细细阅读。

最终写出的《北京同仁堂的回顾与展望》具有极高的史料价值,深受同行赞誉。

浦熙修就是这样一个人,无分高下,心中有着坚定的信念,不管做爱国记者还是“旧闻记者”,都勇于坚守自己的担当。

1965年,浦熙修病倒了,直肠癌。

术后在家休养。

病中的她感受到无助,身边一个亲人都没有。

终于,她直肠癌复发,在医院的急诊室里,撒手人寰。

经历了精彩的一生,最后孤独地离开了这个世界。

回顾她的一生,出身贫寒却不向命运低头,怀抱希望努力生活;

经历艰险不向恶势力低头,即使身陷囹圄也毫无惧色;

身处低谷始终心念祖国,坚守着一位新闻人的底线,活出自己的担当。

丁玲曾说:“人,只要有一种信念,有所追求,什么艰苦都能忍受,什么环境也都能适应。”

人生苦短,却也是漫漫长路,每一步都要靠自己的双脚走出来,如果没有坚定的信念做舵,我们的人生之舟便无法一直朝着晴朗的明天起航,可能在某一次暴风雨中就迷失了自己的方向。

唯有信念坚定,才能踏出自己独特而璀璨的人生之路。

与君共勉。

作者?|?吧嗒

主播?|?素年锦时,微信公众号:素年锦时FM

图片?|?网络(如有侵权请联系删除)

今天的文章就分享到这里。最简单的幸福:有家回、有书看、有人等。

情绪价值高的人,会用乐观的态度,渡己。无论遇到什么困难都能苦中作乐,在书中沉淀自我,修炼身心,最终能发现抵达幸福的答案。看那些名人的成长轨迹,思维方式,在积累知识的同时,照亮我们的前路,给我们追求幸福的勇气。

推荐给你一本修炼自我的好物:2023十点读书听书日历。

我们从上千本好书中,精选365本经典之书,录成动听的精读音频,每天读给你听。比如谈人生,有夏目漱石的治愈作品《心》;有老舍的《我这一辈子》和好评如潮的《偷心书店》等等。大人孩子一起听,通俗易懂,开拓眼界~

迈入2023,在崭新的一年里,送自己送朋友送家人一份心意礼物,不仅一年就能收获365本好书的精华,颜值更是爆表,感兴趣的朋友,可以点击文章顶部海报购买哦▼

▼点击下方卡片 发现更多美文

关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多

[广告]赞助链接:

四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/

让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

关注网络尖刀微信公众号

关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩

- 1 中共中央召开党外人士座谈会 7904567

- 2 日本附近海域发生7.5级地震 7808358

- 3 日本发布警报:预计将出现最高3米海啸 7711867

- 4 全国首艘氢电拖轮作业亮点多 7619201

- 5 课本上明太祖画像换了 7523406

- 6 中国游客遇日本地震:连滚带爬躲厕所 7427100

- 7 银行网点正消失:今年超9000家关停 7327763

- 8 日本地震当地居民拍下自家书柜倒塌 7236362

- 9 女子自驾进猛兽区被老虎咬掉车漆 7143806

- 10 “人造太阳”何以照进现实 7041220

![Nanki_36永远是我的宝贝[憧憬]2沈阳·沈阳华润·万象城 The MIXc ](https://imgs.knowsafe.com:8087/img/aideep/2022/3/14/da2d38a402413fd620c842958e918c7e.jpg?w=250)

十点读书

十点读书