你在网上读到的莫言金句,50%都是假的

莫言:真不是我写的......结果我还收到400元稿费。

编?|?徐彦琳

文章来源?| 新京报传媒研究院(ID:xjbcmyj)

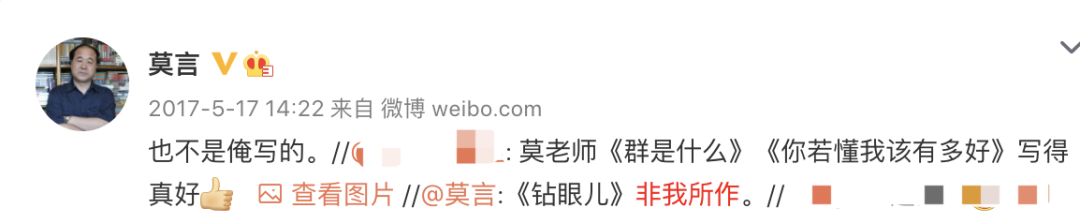

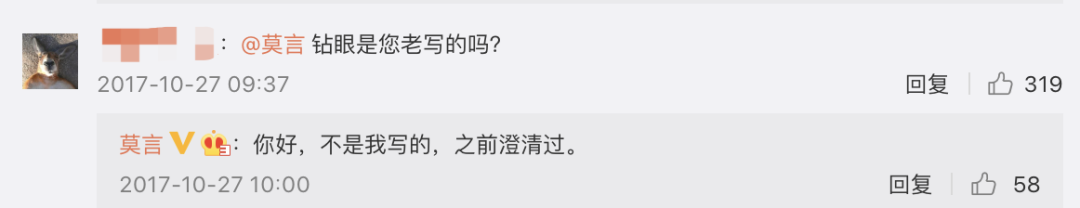

7月11日,知名作家、诺贝尔文学奖得主莫言通过官方微信公众号“莫言”发布了一篇题为《莫言:这些作品真不是我写的》的推送文章,对网上一些署名为“莫言”的文章进行辟谣,声明并非自己的作品。

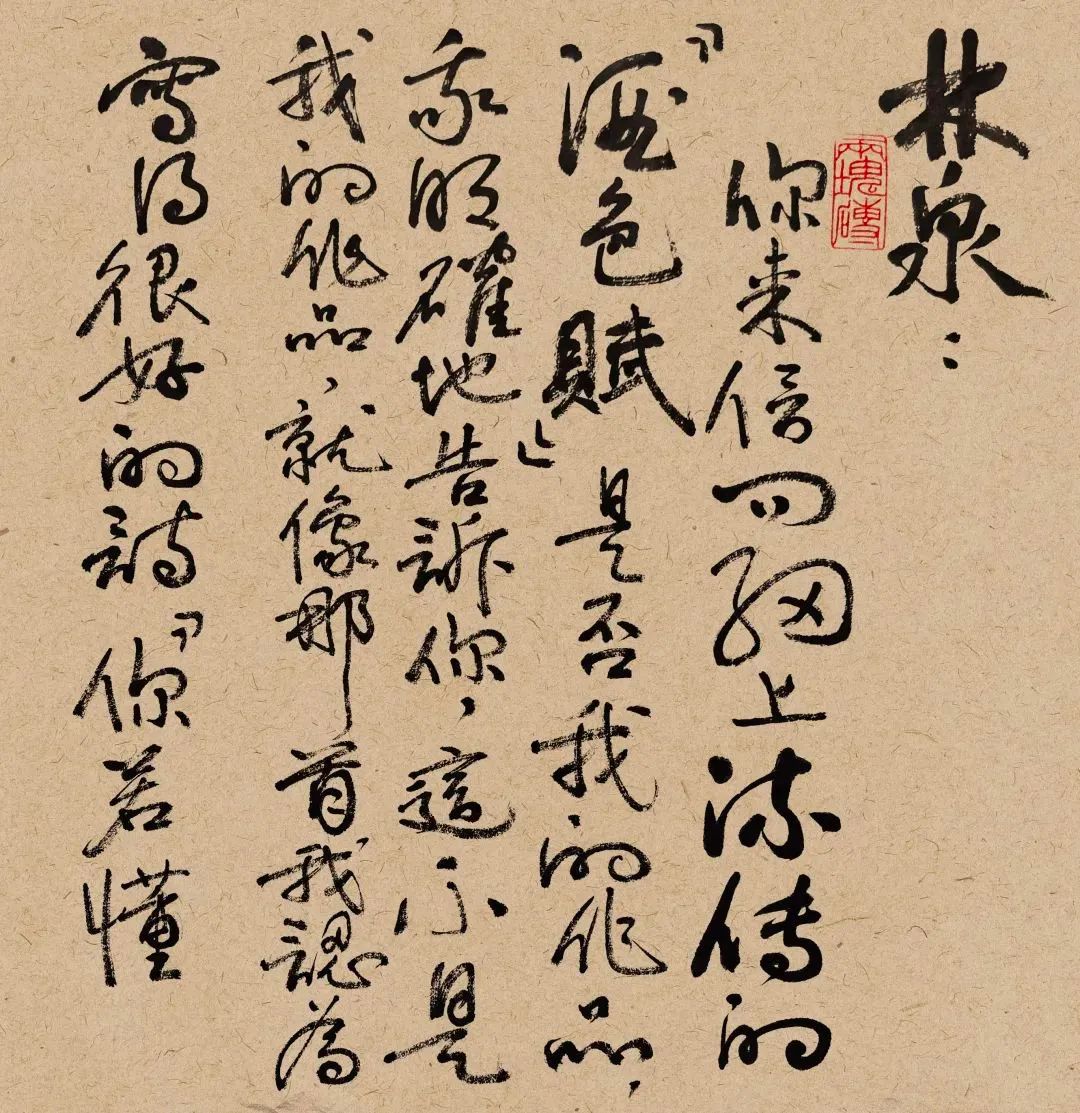

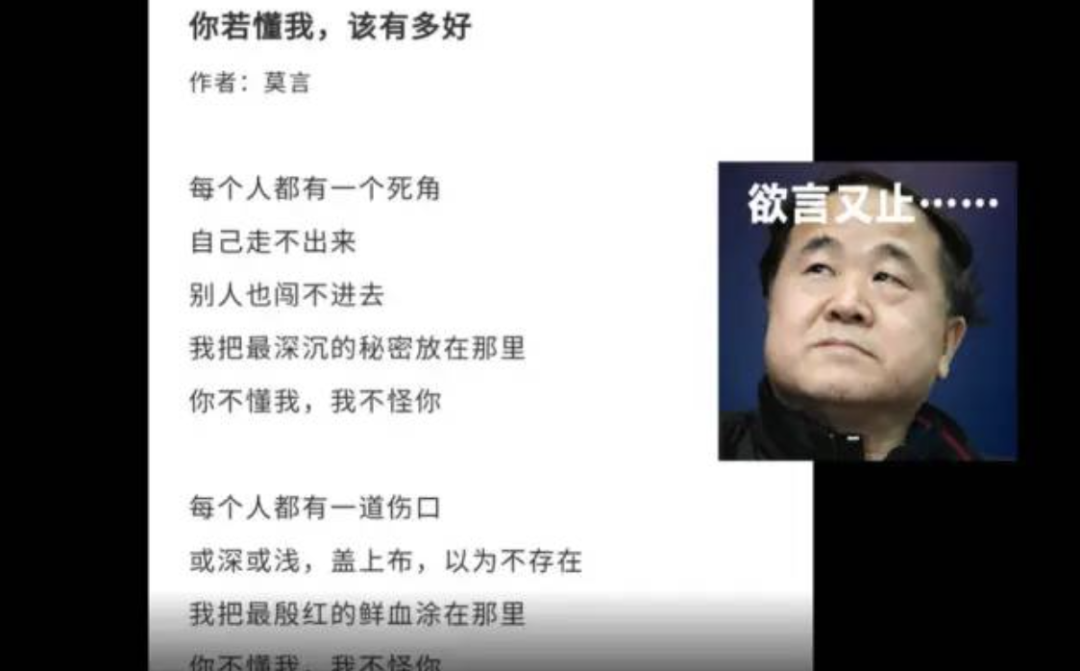

文章晒出了莫言回复友人林泉的亲笔信:

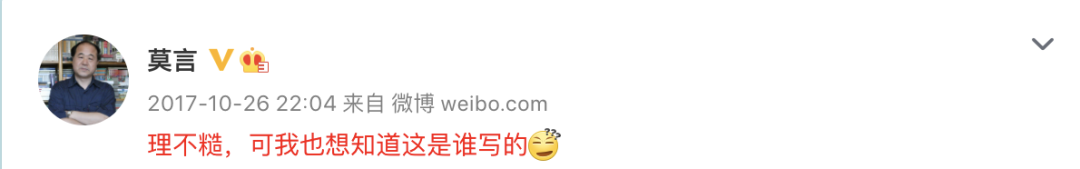

你来信问网上流传的《酒色赋》是否我的作品,我明确地告诉你,这不是我的作品。就像那首我认为写得很好的诗,《你若懂我该有多好》不是我写的一样。我钦佩这些作者的才华,也为他们放弃自己的著作权而感到惋惜。说实话,我还收到过此诗被选入某大学教材后出版社寄来的一笔稿费,大概是四百余元。因此我希望此诗的作者赶快把自己的“孩子”认领回去,同时也把稿费领回去。

现代文学史上,靠一首诗成就诗人之盛名的例子很多,你这么好的诗寄在别人名下,在网络上流浪,实在是太可惜了。还有那首充满智慧的《我》,很多老年朋友都很喜欢。但遗憾也不是我的作品,我也衷心希望原作者速速把《我》认领回去,你能写出这样的作品,根本无须借助我的虚名。网上挂在我名下的诗词金句还有不少,限于篇幅不能一一例举。这些作者都是才华横溢,完全可以用自己的名字发自己的作品,用我的名字,岂不是便宜了我。

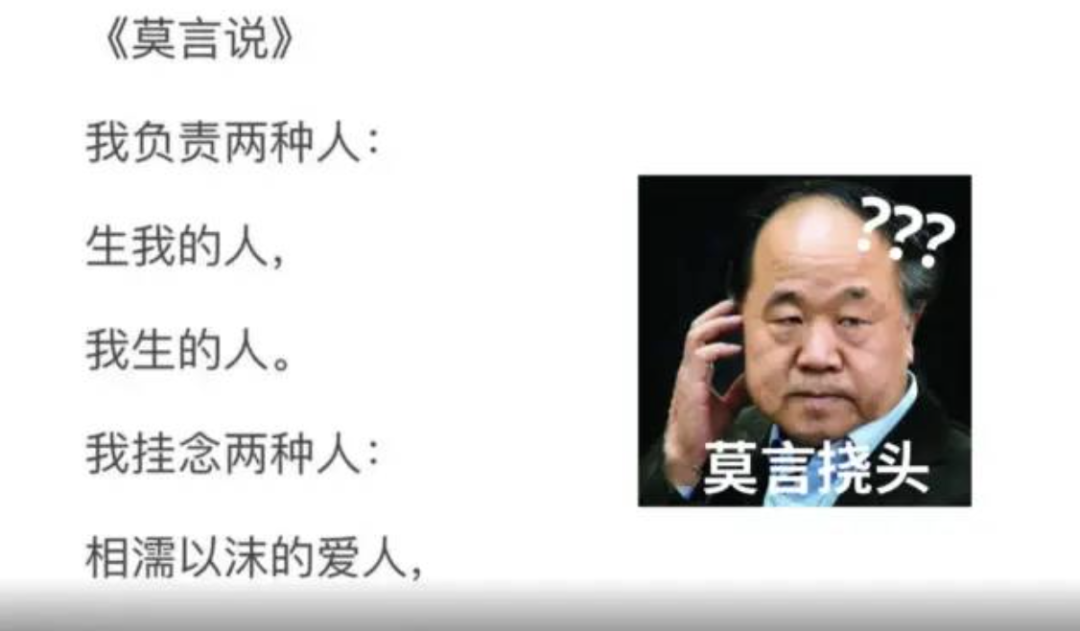

诸如《我只对两种人负责——我生的与生我的》等名言警句,均非我作,但有些人据此批评我的三观,对此我只有哭笑并叹息了。我前年写了一部中篇小说《红唇绿嘴》,塑造了一个游弋在网络上的“网鳄”形象,你得空时不妨一读。

END

瞭望新科技、洞察新消费、深研新内容

刺猬公社是聚焦内容产业的垂直资讯平台,关注领域包括互联网资讯、社交、长视频、短视频、音频、影视文娱、内容创业、二次元等。

关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多

[广告]赞助链接:

四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/

让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

关注网络尖刀微信公众号

关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩

赞助链接

排名

热点

搜索指数

- 1 中国经济向世界提供“机遇清单” 7904339

- 2 中方录音一出 日本有人看不下去了 7808135

- 3 美联储宣布降息25个基点 7713969

- 4 2025这些“经济”持续成长壮大 7616791

- 5 5000万粉丝女网红涉嫌逃税仍直播 7523463

- 6 高市早苗求见特朗普 7427343

- 7 网警:男子AI生成车展低俗视频被拘 7329436

- 8 北冥有鱼竟然是真的 7236469

- 9 毛宁向世界分享中国最新两栖挖掘机 7139666

- 10 寒潮来袭!多地气温将创下半年来新低 7041719

刺猬公社

刺猬公社