“我不是对痛苦不敏感,而是太敏感…”

本文受权转载自“一席”,id:yixiclub

有一天这个妈妈忽然想起来,就问她的孩子说,你知道什么是“normal”(正常)吗?这个孩子说,我知道的,“正常”就是洗衣机左起的第二个按钮。

易莉,北京大学心理学与认知科学学院研究员、博士生导师

大家好,我是易莉,来自北京大学心理与认知科学学院。我们课题组是从2010年左右开始孤独症方面的研究,迄今大概有十年了。

我们接触了几百个孤独症孩子还有家庭。我今天就想跟大家分享一下我们课题组在这方面的工作。

开始之前,我想先问一下在座的朋友们,有多少人真的接触过孤独症的孩子呢?可能接触过孤独症孩子的人还特别少,因为很多时候我们对孤独症的了解是从影视作品中来的。

而影视作品中一些以孤独症人士为原型的人物,往往有着天才般的表现。因此,看到这些电影以后很多人就会问,患孤独症的人是不是都是天才?你看这些人都这么聪明。但是事实上并不是这样。我们大部分的孤独症孩子都不是天才。

我们这里先介绍一下孤独症谱系障碍的定义。孤独症又叫自闭症,它是一种神经发育的障碍。

根据美国疾控中心2020年的数据,54个孩子里面就有1个孩子是孤独症,大概是2%的概率。在孤独症人群当中,男孩的数量远远多于女孩,大概是4到5比1的比例。

目前的医学界还没有发明出针对孤独症核心症状的特效药。所以如果有一个人跟家长说,我这有药可以治好你的孩子,那多半是靠不住的。

我们来看一下,孤独症的患病率呈现逐年升高的趋势。在2004年,大概是160个孩子里面有1个。到2020年,大概是54个孩子里面有1个,患病率达到了1.85%,将近2%。

我们中国的数据还没有全国性的流调。但是基于9个城市的数据,我们发现142个孩子里面有1个孩子是孤独症。

我们再来介绍一下,孤独症儿童有哪些核心的症状呢?其实最最重要的症状大家也都观察到了,就是社交和交流的障碍。在一群孩子当中,你可能很快就能发现孤独症的孩子。因为他总是不合群,总是一个人在角落里面玩。

小女孩和她的画作

Stephen Wiltshire,人称“人肉照相机”

我们心理学家是怎么研究孤独症的呢?我们实验室用到了这些技术,比如说像测眼动。

眼动测试

就是让孩子坐在计算机屏幕前面,然后有一个仪器记录他到底在看什么地方,通过这个仪器我们可以知道这个孩子的注意力集中在哪些地方。

还有像近红外成像和脑电仪,都是在孩子头上戴一个帽子,然后在他完成一个任务的时候,获取孩子脑部活动的信息。

还有我们也用到了类似机器人这样的工具,去测量孩子的社交行为。

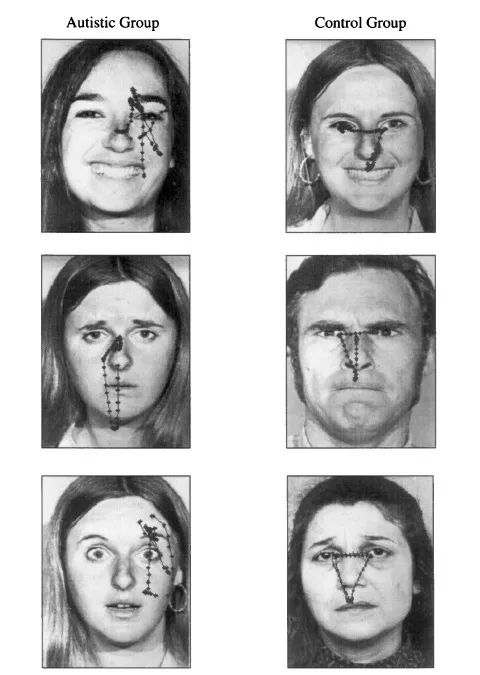

这是关于孤独症的几个眼动研究。比如说2002年这篇文章,是让孤独症孩子和普通孩子去看人脸的照片。

我们知道普通人看人脸,看得最多的是眼睛和嘴巴之间的三角区。通过看这个三角区,我们能够提取到最重要的社会信息,像这个人到底是谁,还有他的年龄、性别、情绪、长得好不好看等等这些信息。

孤独症患者(左)和正常对照组(右)的眼动轨迹

Pelphrey et al., (2002)

而孤独症孩子眼动扫描的模式是很不一样的。一方面他的眼动可能是一个非对称的扫描,只扫人脸的一边。然后他会注意一些细节,比如说像脸颊、额头、眉毛这样的区域。

如果让孤独症孩子和普通孩子同时去看两个人在说话的场景。你会看到,普通孩子主要是盯着说话的人的嘴巴,而孤独症孩子看了很多别的地方,比如说像胸口的麦克风,还有墙上的影子,他都花了很多时间去看。

孤独症患者(左)和正常对照组(右)的眼动轨迹

Falck-Ytter & von Hofsten (2011)

这张照片是足球场上一个裁判红牌把这个运动员罚下了,运动员脸上出现了类似沮丧的表情。普通人是花很多时间去看这个运动员的表情。但是孤独症孩子则花了更多时间看裁判的后脑勺。

孤独症患者(左)和正常对照组(右)的眼动轨迹

Wang et al (2015)

所以我们知道,孤独症孩子的视觉注意的模式是异常的。

那么为什么我们要研究早期的视觉注意呢?对于普通孩子来说,他们一生下来就对社会的刺激特别敏感,我们称之为adaptive behavior,就是适应性的行为,它是有利于我们生存的。

因为婴儿需要很多的照顾才能存活,所以他们特别喜欢看妈妈的脸,特别喜欢听妈妈的声音,然后跟妈妈建立很好的依恋关系。等长大了一点,他们就有玩伴,发展出友谊,然后有了亲密关系,组建了家庭。

普通孩子(上)和孤独症孩子(下)的早期视觉注意发展过程

孤独症的孩子缺乏这种天生的对社会信息的敏感。而且他们会逃避这类社会刺激,所以他们更喜欢看一些机械的东西,一些旋转的东西。长大以后他们就发展出局限的兴趣。再长大点,他们就会选择一个尽量不跟人打交道的职业,比如说程序员。

我们最早的一个研究,是让孤独症的孩子去看人的面孔,然后记录下他眼动的图像。我们就发现,不管是跟普通人,还是跟智力有缺陷的人相比,孤独症孩子的一个特点就是对眼睛的关注更少,在眼部注视方面有异常。

孤独症孩子的眼睛回避现象

Yi et al. (2014), Autism Research

在2018年的研究里面,我们用了中性的、高兴的、生气的,还有悲伤的这四种面孔来测试。

孤独症孩子的表情加工测试

Wang et al. (2018), Journal of Abnormal Psychology

我们主要关注的是孤独症孩子看眼睛、嘴巴,还有整张面孔的时间。我们发现,他们还是在看眼睛的时候出现了一些异常,并且他们在加工生气面孔的时候出现了最多的异常。

孤独症孩子的表情加工测试结果

Wang et al. (2018), Journal of Abnormal Psychology

我们知道,如果一个人非常生气地向你走过来,这可能是一个比较危险的信号。所以我们的实验提示说,有可能孤独症孩子就是知觉到了社交当中的威胁的信号,他才会这样去做。

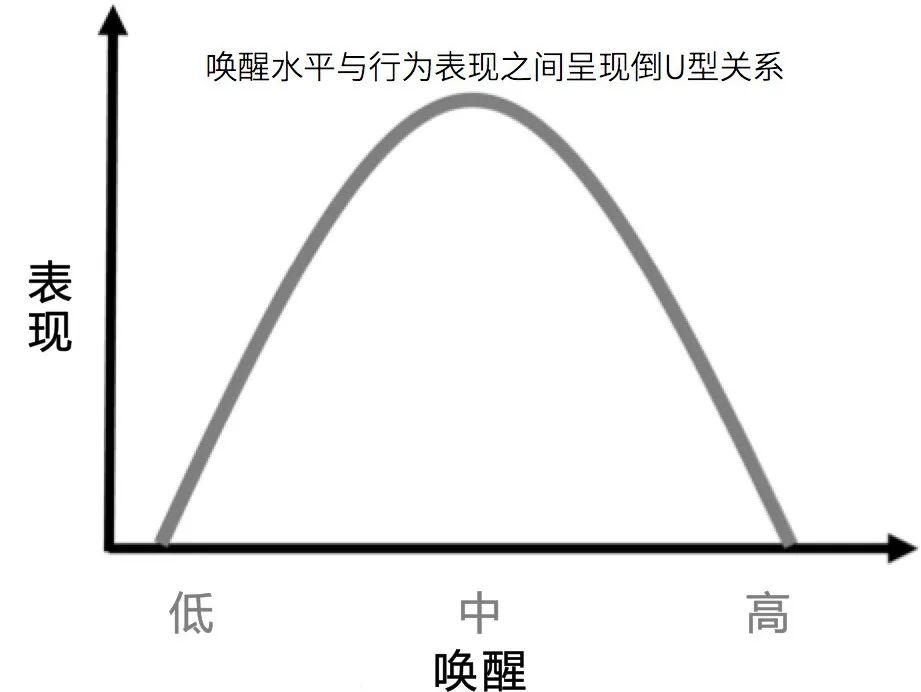

我们这里很自然地去问一个问题:为什么他们会回避别人的眼睛?为什么他们看眼睛看得更少?在心理学领域,大家提出了两种可能的原因,一种叫过低唤醒,一种叫过度唤醒。

所谓过低唤醒,就是说他们对一些刺激的反应相比普通人更低。比如说像一个妈妈生气了,普通孩子可能就知觉到了这种生气;但是孤独症的孩子要妈妈非常非常生气,他才能够知觉到这种生气。因此他们需要很强的刺激才能做反应。而且他们看起来好像是对很多东西都没有反应的状态。

而所谓过度唤醒,指的不是他们对刺激没有反应,而是他们太敏感了,对他们来说整个世界都是特别吵闹的,所以他们选择了去回避,让你看起来好像没有反应,但事实上是他们想去逃避的过度反应。

这里有一些心理学的理论和证据支持过低唤醒的假说。比如说社会动机理论认为,孤独症人士缺乏去加工社会信息的动机。我们通常是非常有动机去加工别人的社会信息、非常有动机去了解别人的,但是孤独症孩子就没有这样的动机。

另外一个叫社会脑理论。它是基于神经科学的一些证据,发现孤独症患者主要负责处理社会信息的几个脑区存在功能异常,其中包括梭状回面孔区、杏仁核、眶额叶皮层、颞上沟这几个区域。这几个区域组成了社会脑网络,这些脑网络的异常有可能是孤独症反应异常的一个原因。

还有一个就是眼神漠视假说。它指的是孤独症孩子对于他人眼睛的信息不敏感,觉得眼睛没有什么特别的地方。但我们普通人可能会觉得眼睛是一个特别重要的信息,我们一定要去加工它。

过度唤醒的理论包括眼睛回避假说。它主要是认为他们不是对眼睛不敏感,而是他们对眼睛太敏感了,眼睛让他们不舒服,让他们觉得紧张,所以他们就经常去避开眼睛的直视。

还有一个就是激烈世界理论。这种理论认为,孤独症的神经微环路是一个过度反应的状态,一点点的刺激就会让他觉得非常强烈,所以他体验到的世界是更加强烈、更加负面的一个世界。

我这里找到一个录像,我觉得它特别能反映孤独症的“激烈世界”的视角。大家来感受一下。

他说,我是孤独症孩子,我不是淘气,而是得到了太多的信息。

患有孤独症的人,他们接收的信息比我们要多很多,比如说像吸管的声音,像气球摩擦的声音,

还有气味,

还有屏幕的光。

可能对于我们来说很多刺激我们都自动过滤掉了,但对他们来说就是过滤不掉,所以他们体验到的世界是非常激烈的。

也有人认为,可能同时存在这两种人,一种是过度唤醒的,一种是过低唤醒的。有可能同一个人在不同的通道,比如说触觉、嗅觉、视觉存在两种可能性。

一个人可能同时存在过低唤醒和过度唤醒

Cuve et al. (2008)

过低唤醒和过度唤醒这两种机制,对于我们的孤独症治疗是特别重要的。为什么?我们目前很多人使用的干预方法就是基于过低唤醒,比如说孩子对刺激没有反应,我们就会用强化的方法让他来有反应。

不同机制决定了不同的干预方法

但是如果他是一个过高唤醒的机制,我们有可能就要换一种思路,降低对他的唤醒,来平复他的情绪,这样来去做干预。所以区分这两个机制还是非常重要的。

在心理学界我们有很多方法来测量唤醒水平,包括皮电、心率、脑成像,还有瞳孔这样的指标。什么是唤醒水平呢?比如说我们在开车的时候忽然有辆车插进来,我们马上心率就增高了。

我们这里使用的方法就是测量瞳孔的放大。

我们平时看到特别喜欢的东西,有可能瞳孔就会放大。比如说我们看到非常可爱的婴儿的照片,男生看到美女的照片,还有在做一些情绪有关的任务的时候,我们的瞳孔也会放大。再比如我看到学生的论文,还有家长给孩子辅导作业,这个时候血压就会升高,然后瞳孔就会放大。

这个时候我们去测量瞳孔,它是一个变化的过程。所以我们这里关注两个状态,一个是任务态瞳孔,就是有一个任务出现的时候瞳孔的大小;另外一个是基线瞳孔,就是什么任务也不做的时候瞳孔的大小。

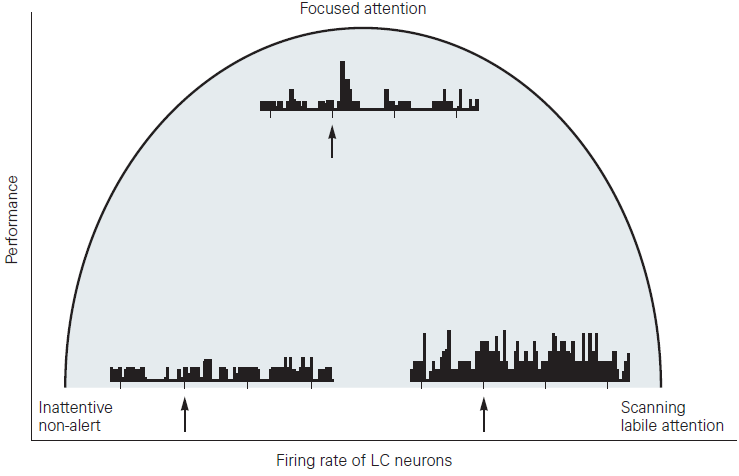

瞳孔其实反映的是蓝斑去甲肾上腺素系统的一个活动。所以瞳孔能够反映我们的唤醒水平。我们知道,其实唤醒水平不是越高越好,也不是越低越好,而是适中的才是最好的。

比如说我们明天考试,如果你今天一点都不焦虑,或者你今天特别焦虑,睡不着觉,可能你的发挥都不好。但是如果焦虑水平适中的话,就会发挥得特别好。所以我们在想,可能孤独症的异常行为是跟唤醒水平有关的。

这里我们测量了孩子两个状态的瞳孔大小。我们先测量了他们的基线瞳孔,然后再测量他是不是回避去看眼睛。

孤独症瞳孔基线与回避眼睛相关。Song et al (in prep)

我们发现两组儿童经过了相似的变化。只有孤独症的孩子他的基线瞳孔越大,他越容易出现眼神回避。普通孩子他基线瞳孔跟他眼睛注视的时间无关。

我们这里也许可以得出这样的结论:孤独症孩子是因为他们基线瞳孔的唤醒水平过高而导致的眼神回避。

我们还把瞳孔的测量用在了孤独症孩子是不是能够知觉别人的痛苦上。比如说我们看到一个人受伤的照片,比如说看到一个人很难过的照片,我们可能都会有一些情绪的反应,这种反应叫共情,就是你能感受到别人的情绪。

这里有一个非常经典的孤独症的测试——由眼读心测试。就是让他看一个人的眼睛,让他判断这个人到底是属于哪种情绪。

在这样的测试里面,孤独症孩子做得要比普通孩子要差。

这里用到了两张照片,一张照片是一个人去剪树枝,另外一张照片是他剪到了自己的手。

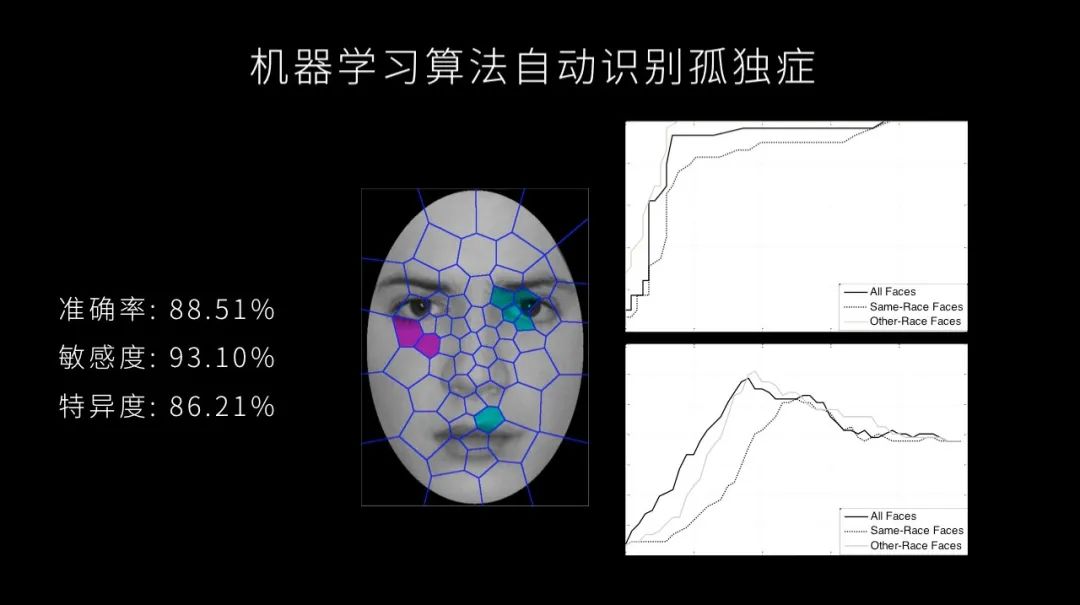

比照这两个照片,我们就问他,你觉得这个人有多痛,让他去评分,在这个量表上选一个面孔。

我们还问他,这个人受伤了,你有觉得多难过,让他去评分。

结果发现,孤独症孩子的这两个水平表现得都没有普通孩子那么高,就是说他不能感受到别人的痛苦。

但是当我们观察他瞳孔的时候发现,事实上他的瞳孔反应是更强的。就是说他感受到了过度的唤醒,而且他去看这个照片的时间会更短。

所以我们觉得,有可能孤独症孩子并不是对痛苦不敏感,而是对痛苦太敏感了。所以他们才会去回避这样的场景。

同时我们也把我们的技术应用在了一些孤独症的临床工作上面,包括辅助医生的诊断,筛查早期的孩子,鉴别孤独症和其他疾病,还有孤独症的分型等等。

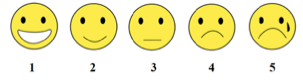

我们知道AI现在被用在了很多辅助医疗的研究上面。比如说我们这篇文章用的就是机器学习的方法,基于我们看面孔的图像来自动去鉴别孤独症孩子和普通孩子。

我们发现,用机器学习的算法其实达到了比较高的准确度、敏感度和特异性。所以我们觉得,将来我们的机器学习和眼动测量有可能可以辅助医生的诊断。

还有一个我们特别想研究的领域是孤独症的早期筛查。理论上,越早筛查出孤独症孩子,对他们进行干预,效果就会越好。

有一些孩子会比其他孩子更有可能发展成孤独症。是哪些孩子呢?

如果一个家庭里已经有一胎是孤独症,那么第二胎患上孤独症的概率就会高很多。还有一些因素,比如说孩子生下来是低体重,或者早产。还有一些围产期的因素,以及其他任何原因造成的发育迟缓,都要引起注意。

很多人问我们,孤独症能不能产前筛查?

其实是做不到的。因为像唐氏综合症这样的疾病,它是由单一的染色体决定的,所以是可以通过产前筛查来判断的。而孤独症它是一个复合的多基因的疾病,所以很难做到产前筛查,我们只能在孩子生下来以后尽早对他进行筛查。

我们之前的一些手段就是让家长填一个简单的问卷。或者我们经常有儿保,儿保里面医生会对孩子进行简单的观察,看孩子是不是有孤独症。

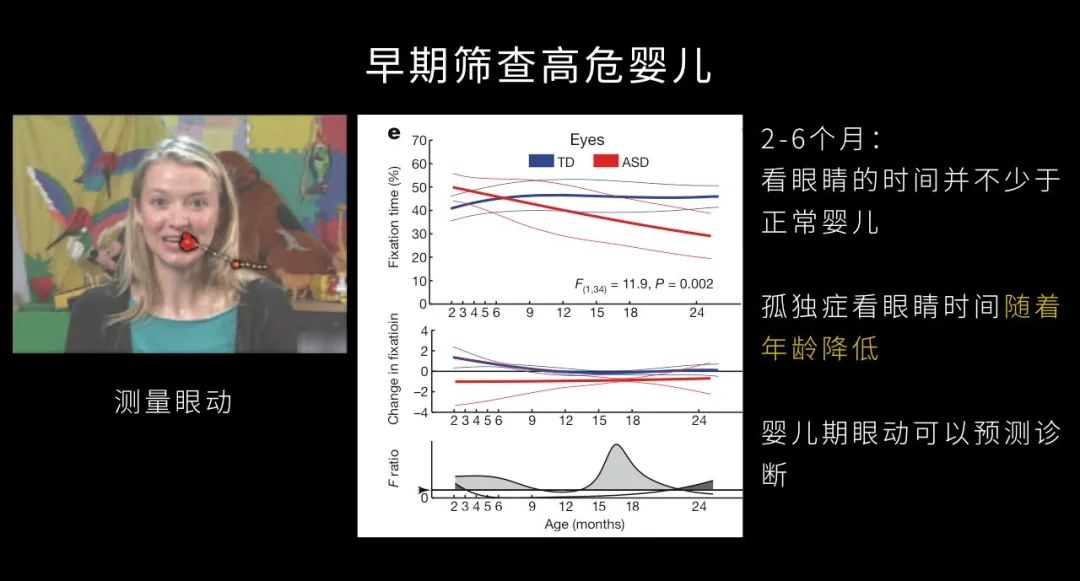

我们想,眼动有可能可以作为一个辅助筛查的指标。比如说2014年这篇文章是让孩子看一段录像,然后去看孩子是不是去看这个人的眼睛。结果就发现,在2到6个月的时候,他们看眼睛是没有问题的,但是随着年龄的增大,孤独症孩子看眼睛的时间在减小。

这个研究很重要的一点就是发现,婴儿区的眼动是能够预测这个孩子是否是孤独症的。我们同样也可以用眼动来鉴别孤独症和其它相似的疾病,比如说像多动症、社交焦虑,还有冷酷无情特质。

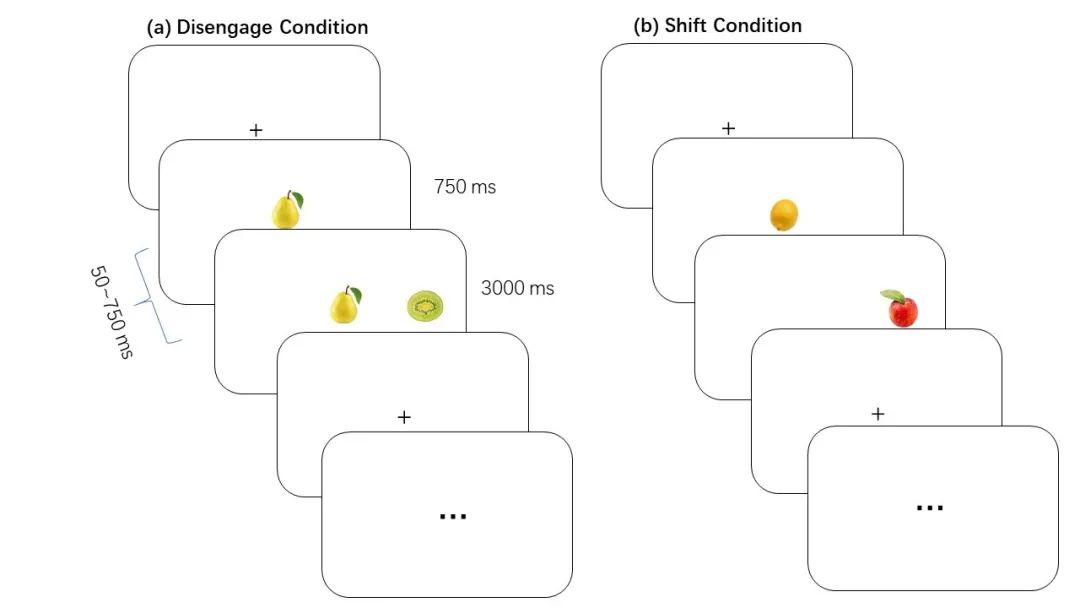

比如说我们用这样的一个范式,中间出现一个刺激,随后旁边又出现一个刺激。

我们就会发现孤独症症状越严重的孩子,他就会越慢地去跳转到周围的刺激。因为孤独症它具有一种粘滞性注意。而多动症的孩子他会出现更快的跳转。所以从这个指标上,我们就可以区分出孤独症和多动症。

很多人可能会觉得,孤独症孩子跟社交焦虑有类似的地方,而且很多孤独症其实是伴随着社交焦虑的。但是孤独症和社交焦虑在眼动上的特点是不一样的。

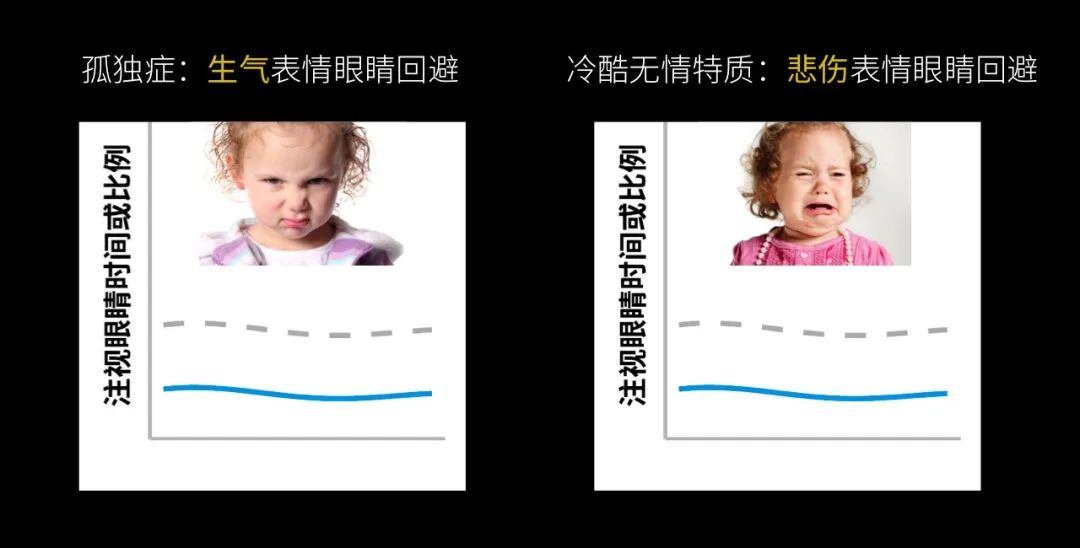

这个虚线代表普通孩子,孤独症孩子相对于这条虚线来说,是一直处于回避的状态。而社交焦虑的人最开始的时候看眼睛看得更多,然后就会出现下降。所以我们可以在眼动的数据上对这两种疾病进行一个区分。

冷酷无情是反社会人格里面会出现的一种特质。比如说有一些暴力犯罪的罪犯,他很难去感受到别人的痛苦。那很多人会说,孤独症是不是跟冷酷无情特质有相似的地方?其实不是,它们是不同的。

根据我们的研究就能看出,如果是孤独症的孩子,他更有可能在生气的表情上出现差异;但是冷酷无情特质主要是在悲伤的表情上出现了眼神回避。

有人说,孤独症群体他们个体之间的差异,可能比他们和普通孩子之间的差异还要大。

所以我们就有一个研究,让他去看两种运动,就会发现孤独症群体内部出现了一个分离。

重复运动(左)和生物性运动(右)

Li et al., 2020, Autism Research

我们用数据驱动的方法就可以分出两种孩子。大部分的孤独症孩子都喜欢看重复的、周而复始的运动。而另外一小部分孤独症孩子还是喜欢看生物性的运动。而普通孩子就是喜欢看生物性的运动。

所以我们其实可以用一些数据处理的方法,去看能不能鉴别出过度唤醒的这一类孩子,以及过低唤醒的这一类孩子。这样我们就能够对他进行针对性的精准治疗。

总结一下,我们的研究其实主要是探讨孤独症的异常行为,还有行为背后的机制。我们也尝试把我们的研究应用在孤独症的临床工作上面。

我们的研究做到现在,对孤独症的机制所知的还是非常有限。所以我希望能够有更多对孤独症儿童感兴趣的人加入我们的团队。

最后我想说的是,由于公众对孤独症的误解,或者对这个疾病的不了解,孤独症人士在社会中有时会被歧视,或者受到不公正的对待。甚至有家长联名去告诉学校说,不要让他们的孩子跟孤独症孩子一起上学。

我想说的是,其实很多人都会觉得孤独症不是一种障碍,我们不能把它称之为一种障碍。它其实是一种非常特殊的特质,他们是我们中间非常特殊的一群人。

相比改变孤独症孩子,让他们适应社会,其实更重要的是我们如何接纳,把社会变成一个更适合彼此成长的、更友好的环境。

▲关注“广东共青团”B站、抖音、微博

关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多

[广告]赞助链接:

四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/

让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

关注网络尖刀微信公众号

关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩

- 1 和总书记一起品“年味” 7935210

- 2 反制!中国对美加征关税措施公布 7928560

- 3 泰国将对泰缅边境的缅甸地区断电 7896258

- 4 文化年味浓助力新春消费热 7784758

- 5 女子套圈300个 一碰东西就反弹 7603167

- 6 满江红祝贺哪吒 7543054

- 7 大S遗体已火化 7408396

- 8 下高速不在免费时段咋办?交警支招 7328094

- 9 93岁董事长坚持63年放开工头炮 7216125

- 10 以尽责坚守 护新春美好 7138579

广东共青团

广东共青团