历史,是一切见识的起点,关乎人的志向、智慧、格局。

说起读史书,我们总是要有所求的。读不同类史书,其所求有所不同。比如读断代史,多是为了某种专门兴趣、情结或者搜求资料的需要;读史论,多是为丰富思想,增益文采;读文化史、军事史、饮食史这样的专门史,则或出于职业需求或是爱好的精进……唯一国通史,是应该让每个本国受教育者都至少读一遍的。

史学家钱穆曾说过:“但凡是自称知识水平线以上的国民,必然对本国已往的历史应略有所知,否则最多算一个有知识的人,而不能算一有知识的国民。”

了解本国历史,并对自己国家的历史怀有温情与敬意的人,能够明白不同朝代“治乱盛衰”的缘由,知道国家民族个体精神文化上的寄托。至少不会认为自己国家的历史没有一点价值,也不会用上帝视角狂妄而随意地批判过去的得失。如果不能做到这些,最终遗失掉的就是自己本国的文化,以及迷失自我。读通史,不是对王侯将相的八卦事迹津津有味,而是懂得合上书本,去设想,如果是自己会怎样做,从而以史为鉴,洞察当下。

但,自有文字以来,中国人就开始记述历史,几千年过去,史书、史料之丰足、之良莠混杂;让人眼花缭乱,难做选择。“中国史上须待考证研究的地方太多,故所有的通史,多属千篇一律,彼此抄袭。其中较近理想的,有吕思勉的《白话本国史》。”如果每个中国人都该读一本中国史,那么吕思勉的作品不可错过。

有人说:这年头敢写中国通史的人并不多,以一己之力写中国通史的人更不多,写了中国通史还被认可的,就绝对是稀有动物了。? ?他是史学界公认的书籍读得最多的学者,二十四史通读数遍,被历史学界誉为“现代中国四大史学家”之一。他曾是历史学一级教授,“国学宗师”钱穆、黄永年都得安静坐着听他讲课。?

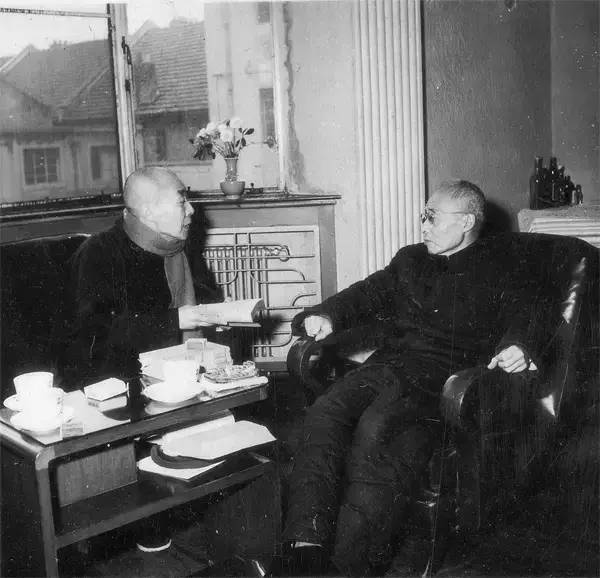

?他是史学界公认的书籍读得最多的学者,二十四史通读数遍,被历史学界誉为“现代中国四大史学家”之一。他曾是历史学一级教授,“国学宗师”钱穆、黄永年都得安静坐着听他讲课。? ?钱穆曾给予过恩师“听者如身历其境,永不忘怀”的高度评价。

?钱穆曾给予过恩师“听者如身历其境,永不忘怀”的高度评价。他曾在《八十忆双亲·师友杂忆》中写道,上世纪三十年代,住在苏州的他,每隔一个月就要到上海一次,每次一定会去看望老师吕思勉。每一次钱穆来,吕思勉都会给他一束报纸,给他留好在苏州不容易看到,吕先生又觉得重要的简报。每一次上面都用红笔做好标注。

也正是因为深受老师严谨治学的影响,才让钱穆在之后的学术研究上有所抱负。? 在《易中天品三国》中,易中天曾多次引用过吕思勉的著作记载和史学观点。

在《易中天品三国》中,易中天曾多次引用过吕思勉的著作记载和史学观点。

近代以来虽然有大量更适合今人阅读的通史面世,但最值得称道的,不过两部。受西风渐入影响,此辈学人视野更为开阔;在见解上,既继承了传统史书的春秋笔法,又借五四新风跳出了传统史书的固见。更为重要的是,尚未受到此后马氏史观的干扰,显得尤为璀璨。这两部通史,一是钱穆(吕思勉学生)的《国史大纲》,另一部就是吕思勉的《中国通史》。

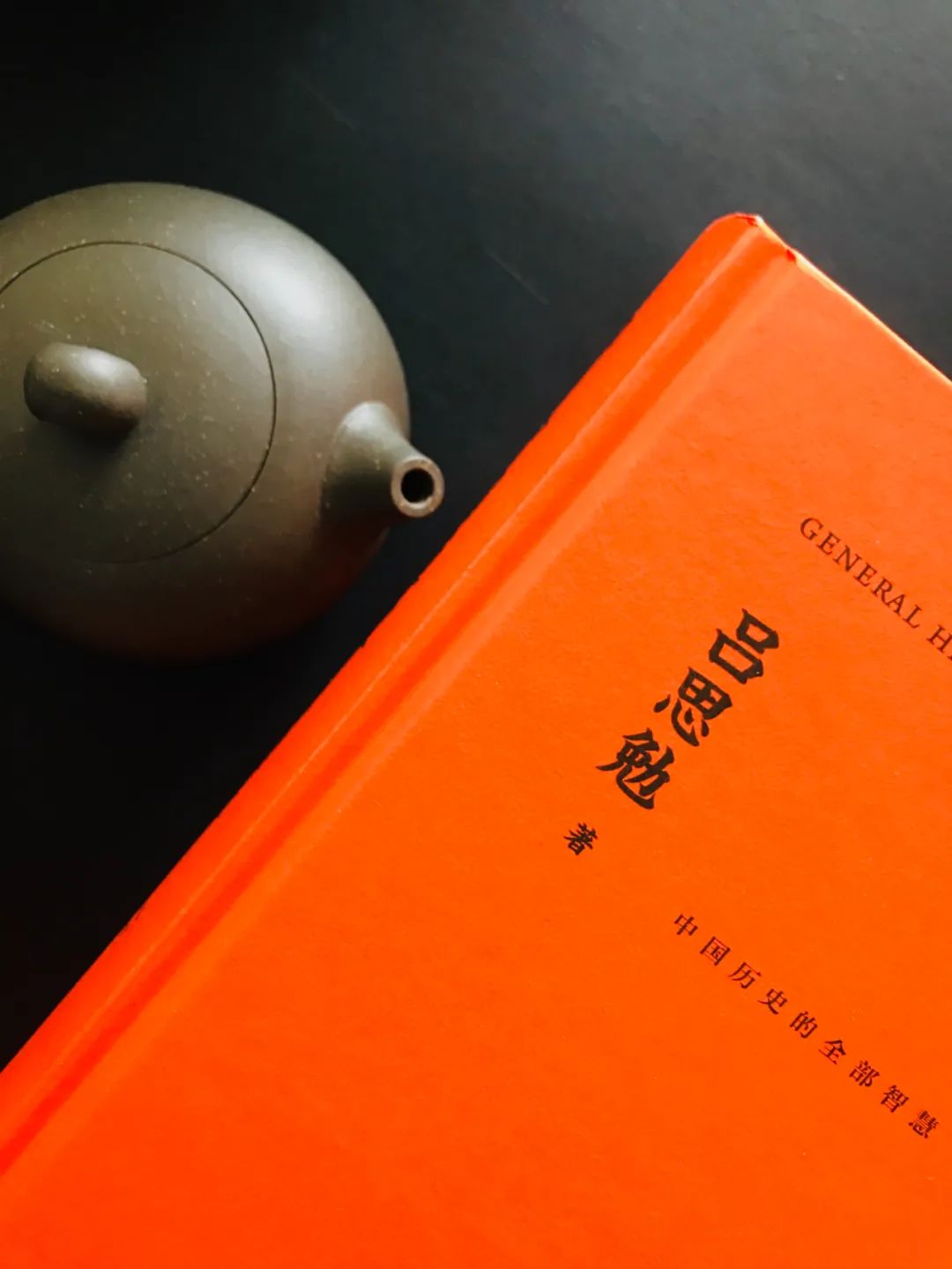

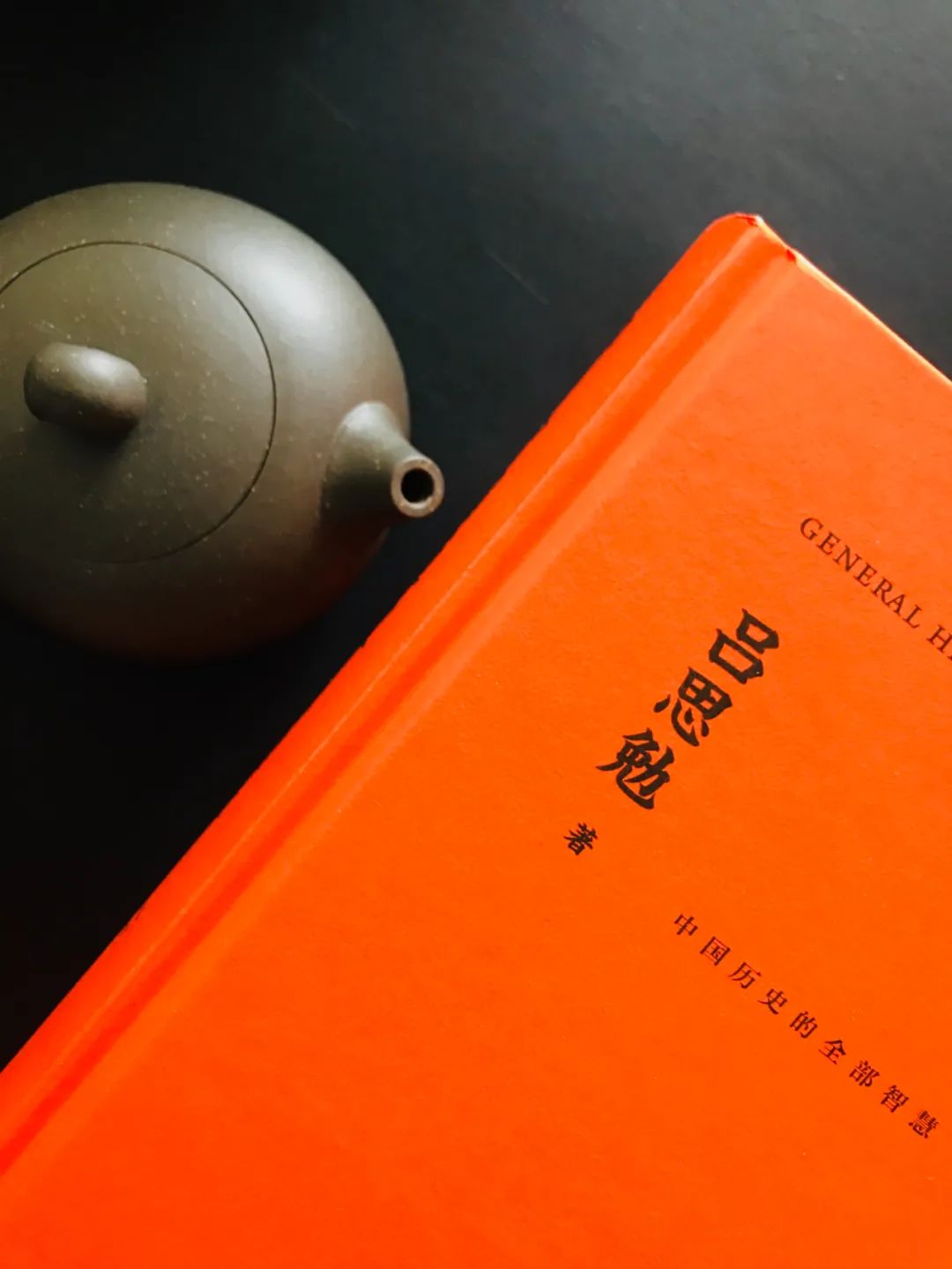

今天给大家推荐的吕思勉先生的《中国通史》,经80年口碑相传至今,仍被誉为华人世界公认的权威国史巨著。至今已获200余次印刷发行,畅销100万册。与《全球通史》一同被列为教育部推荐的必读书目。乌鸦上架的这套《中国通史》以上海开明书店原版为底本,邀请多位名师七次精心校对,历时两年方成。

吕思勉先生手稿

封面选用欧洲高档艺术纸加烫金工艺,内文则采用双色印刷。

通常意义上的历史书籍多以时间为轴,将一个个时代的传奇故事串联而下。让读者能够清晰感受到历史的变迁,然而吕思勉的这部《中国通史》却另辟蹊径。全书分为上下两部分,上半部分是中国文化史,借鉴古代史书的典制体,按章节分为婚姻、族制、政体、阶级、财产、官制、选举等十八个专题。

下半部分则有系统地梳理了中国的政治史,从民族起源开始,叙述历朝历代史事直至民国开创。

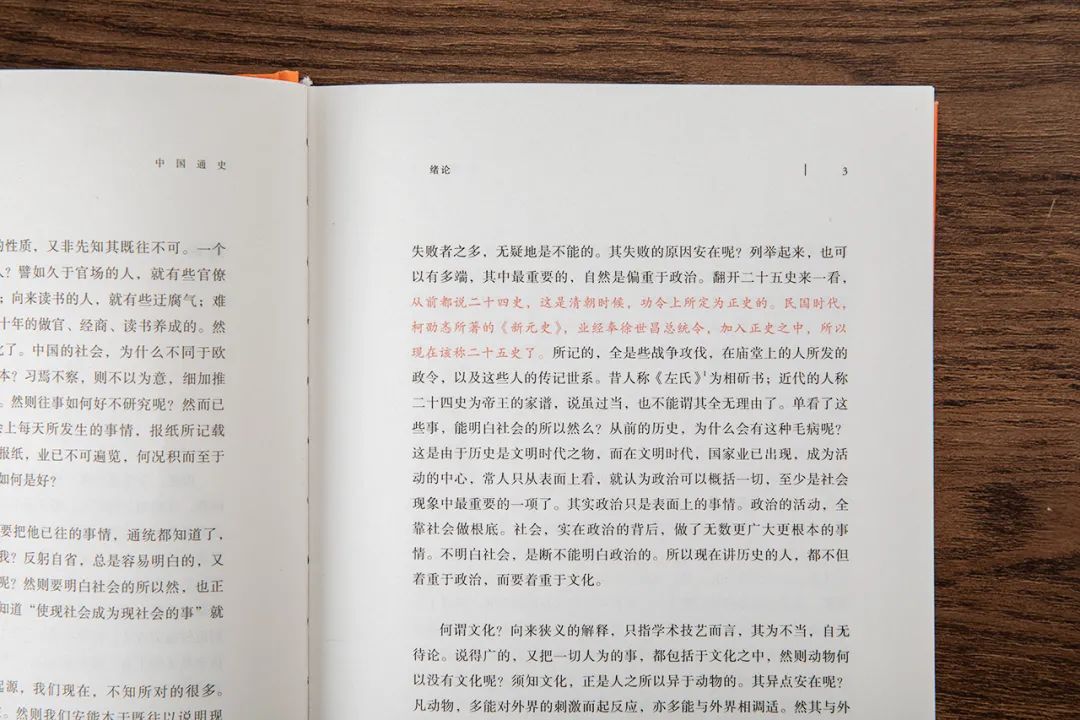

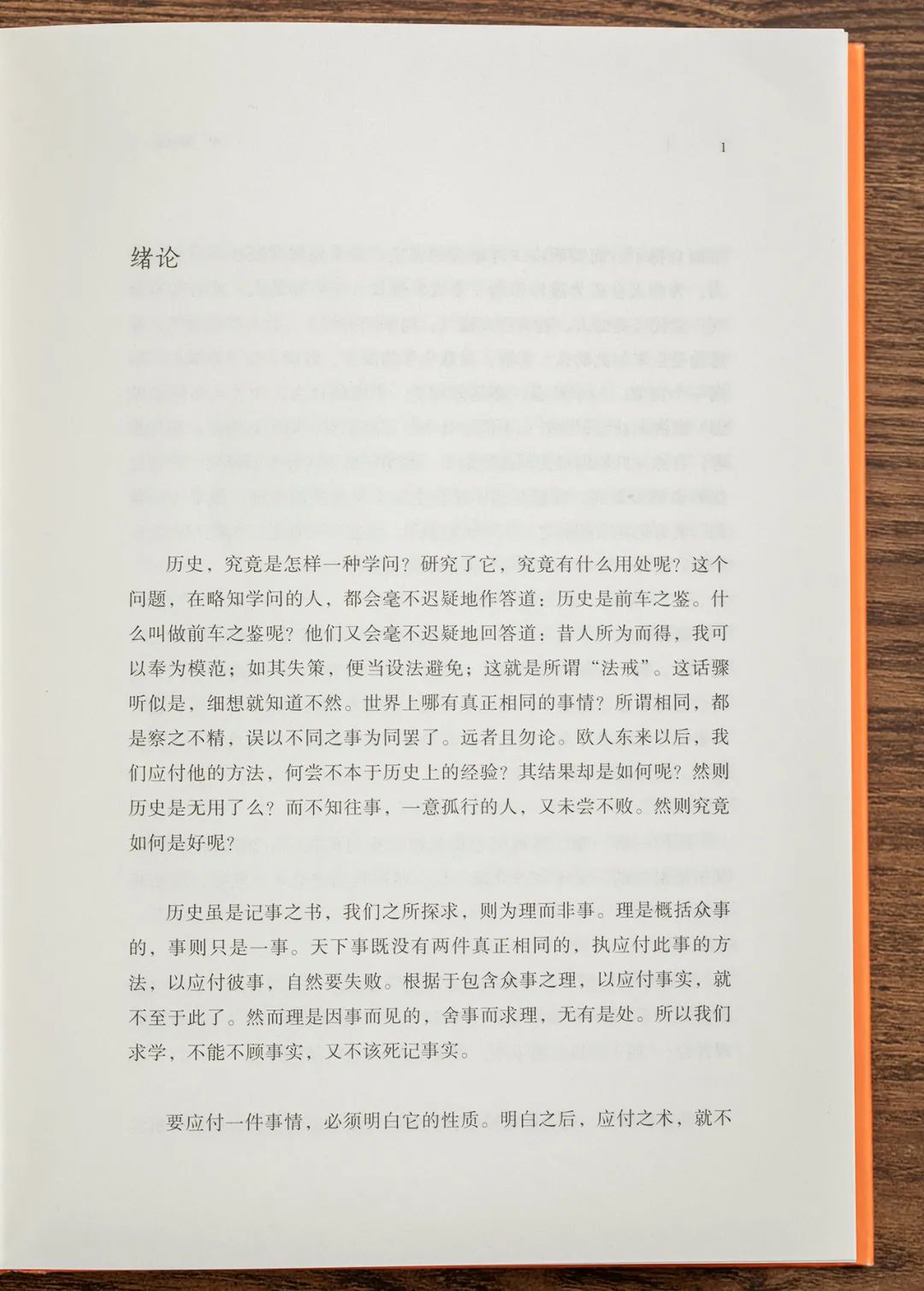

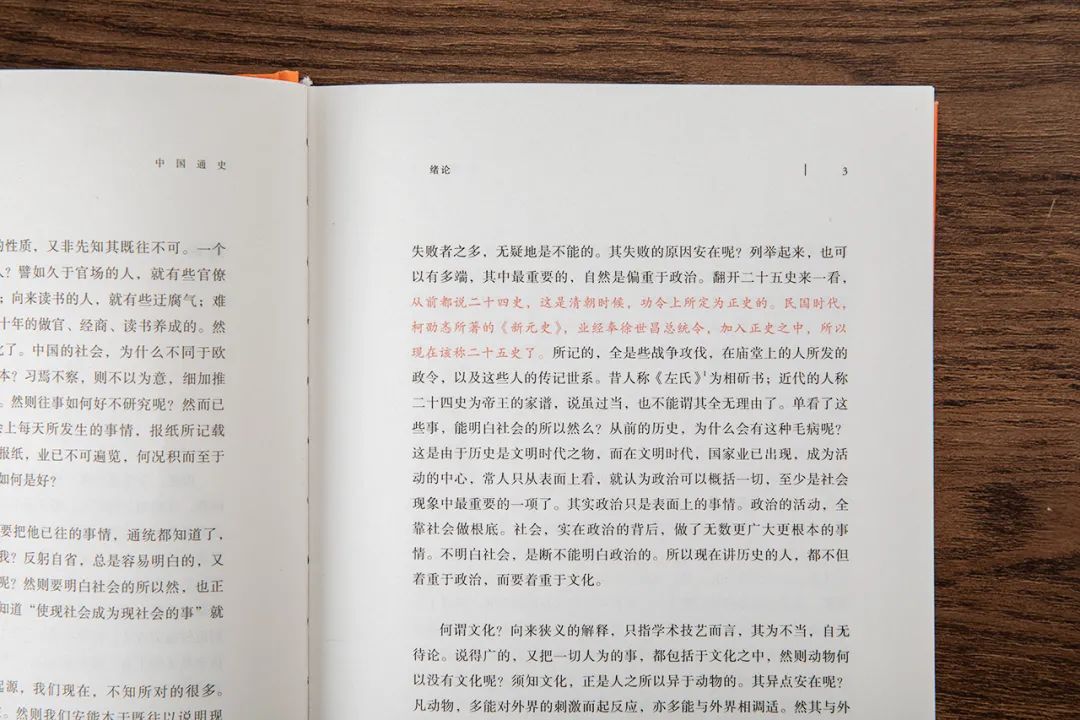

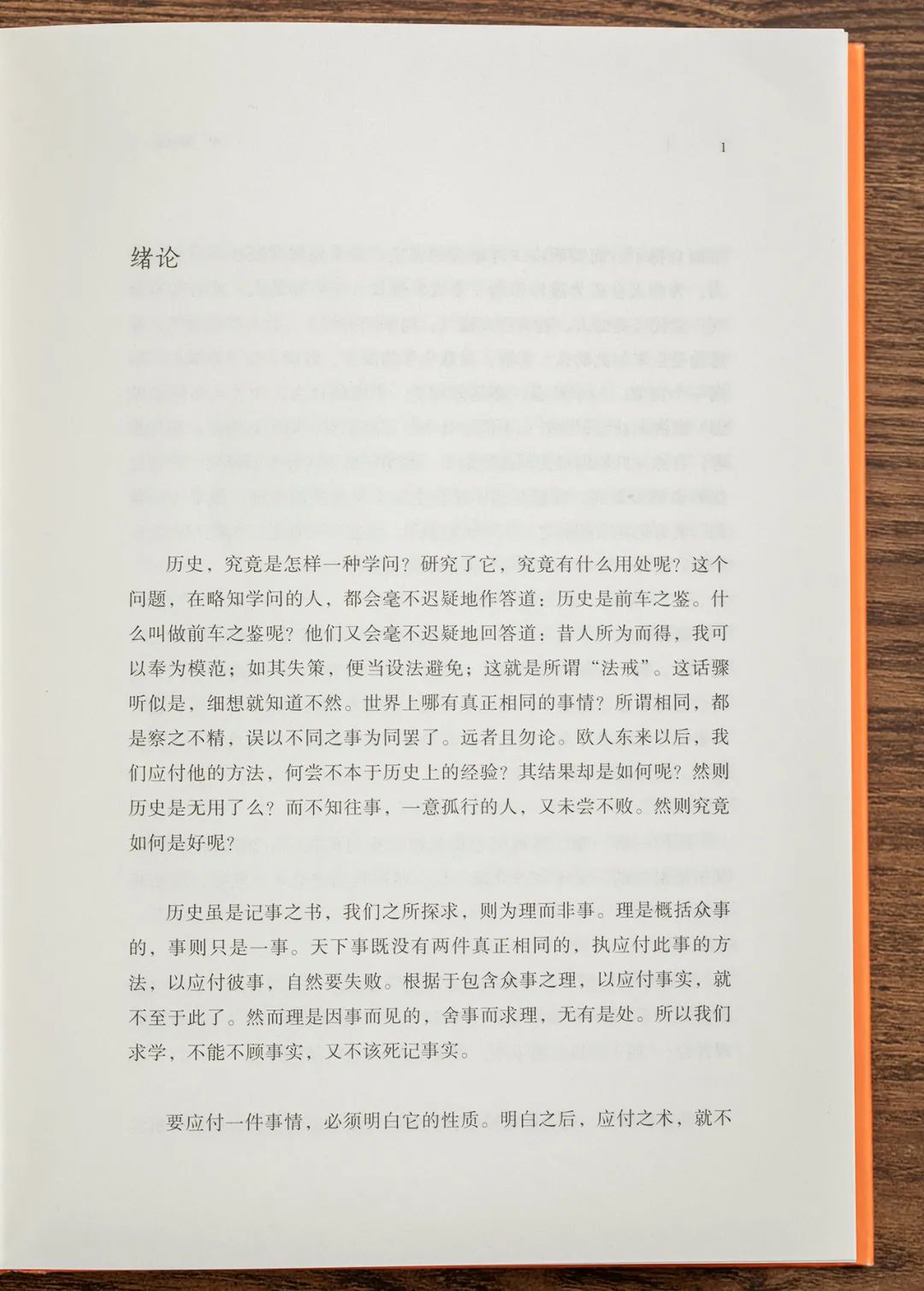

这样按照专题来书写的体例,在史学史上,是前所未有的。但为何要做这样的创新,吕思勉先生在绪论中也做出了解释:“翻开二十五史一看,所记的,全是些战争攻伐,在庙堂上的人所发的政令,以及这些人的传记世系......单看了这些事,能明白社会的所以然么?......常人只从表面上看,就认为政治可以概括一切,至少是社会现象中最重要的一项了。其实政治只是表面上的事情。政治的活动,全靠社会做根底。社会,实在政治的背后,做了无数更广大更根本的事情。不明白社会,是断不能明白政治的。所以现在讲历史的人,都不但着重于政治,而要着重于文化。”

在他看来,历史与文化、政治都是息息相关,单一而论未免有失偏颇。但也因此,在这部《中国通史》中,你不仅能看到庙堂之上的口诛笔伐,也能深入社会了解从前普通老百姓的柴米油盐。

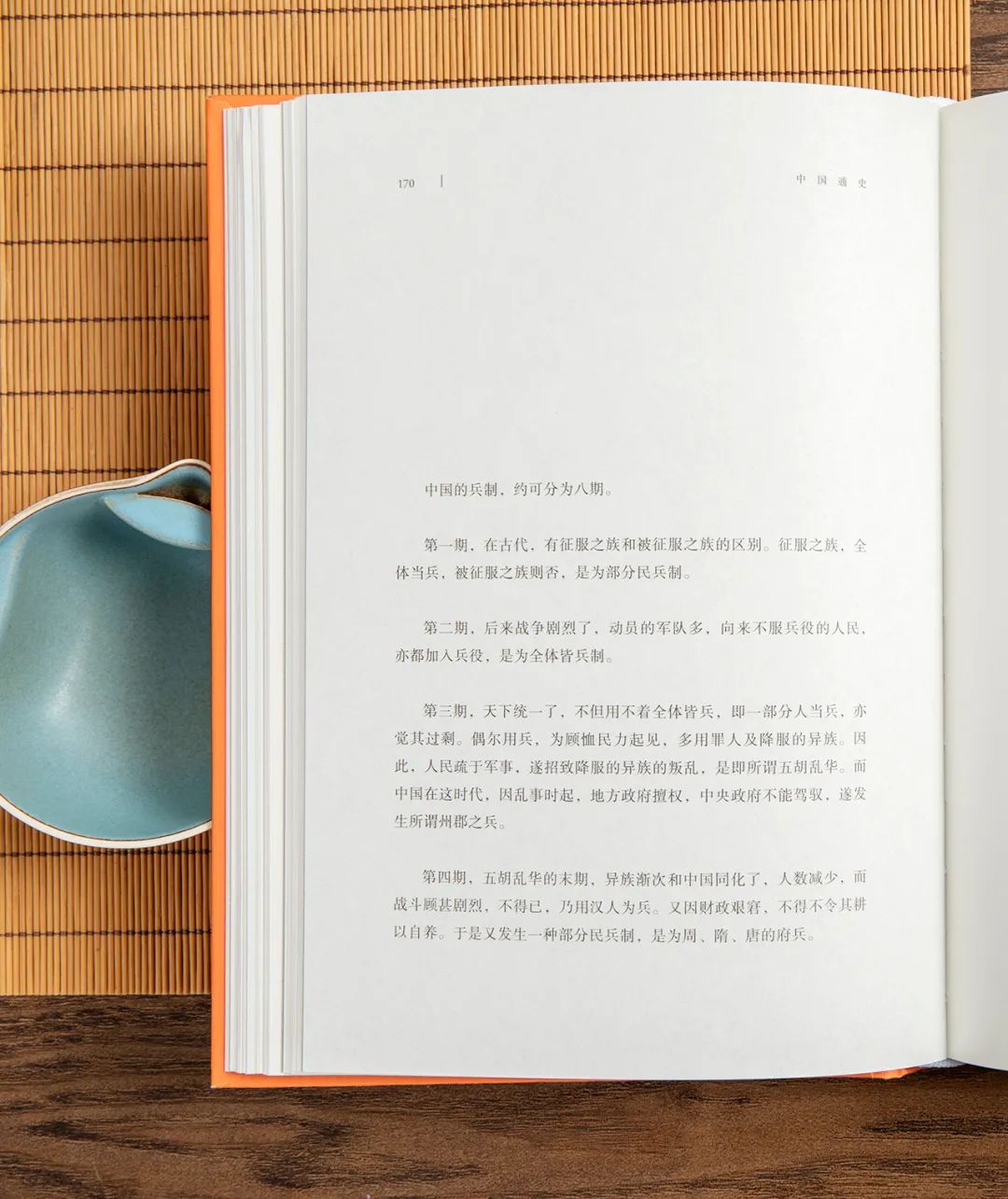

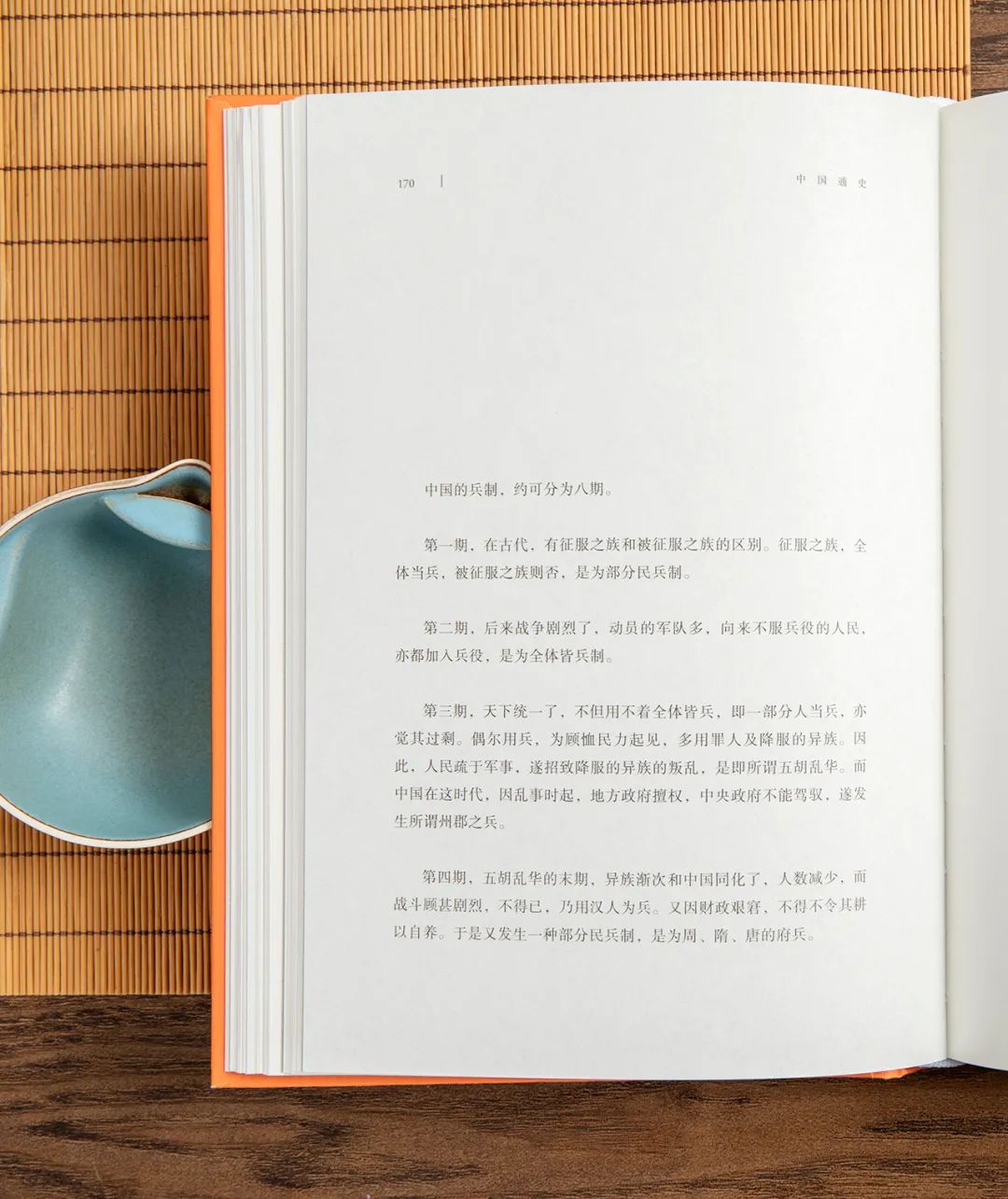

在兵制一章,谈及各朝各代的兵制,他不是照本宣科,而是从地理位置上来解释“北族,如何是一个侵略民族”

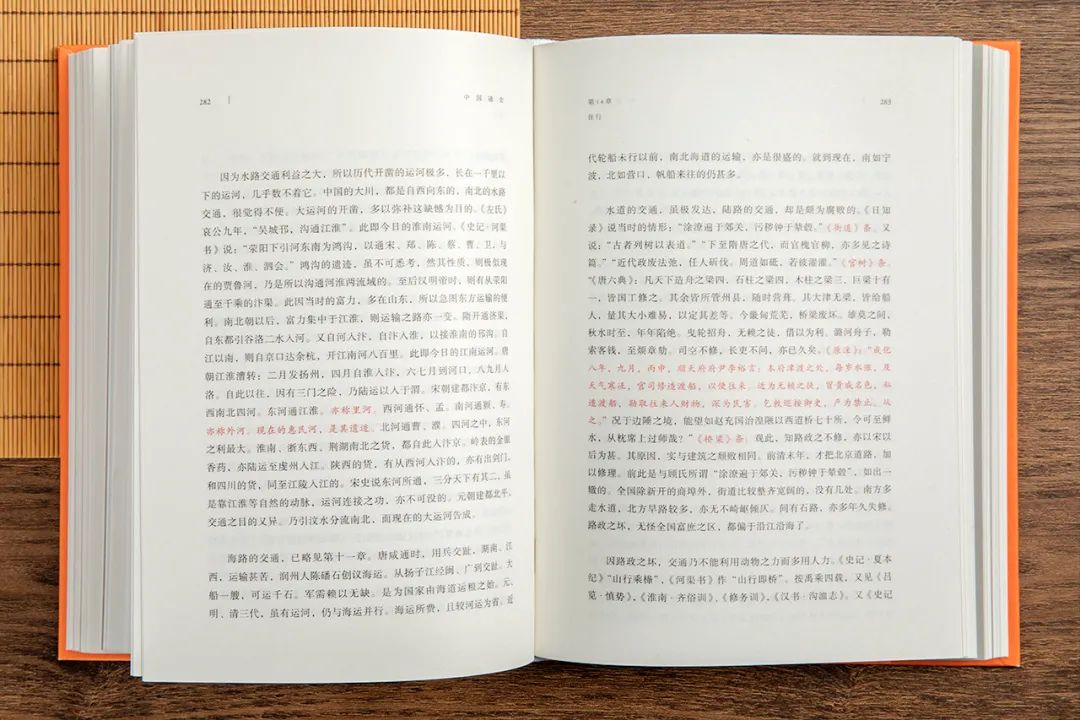

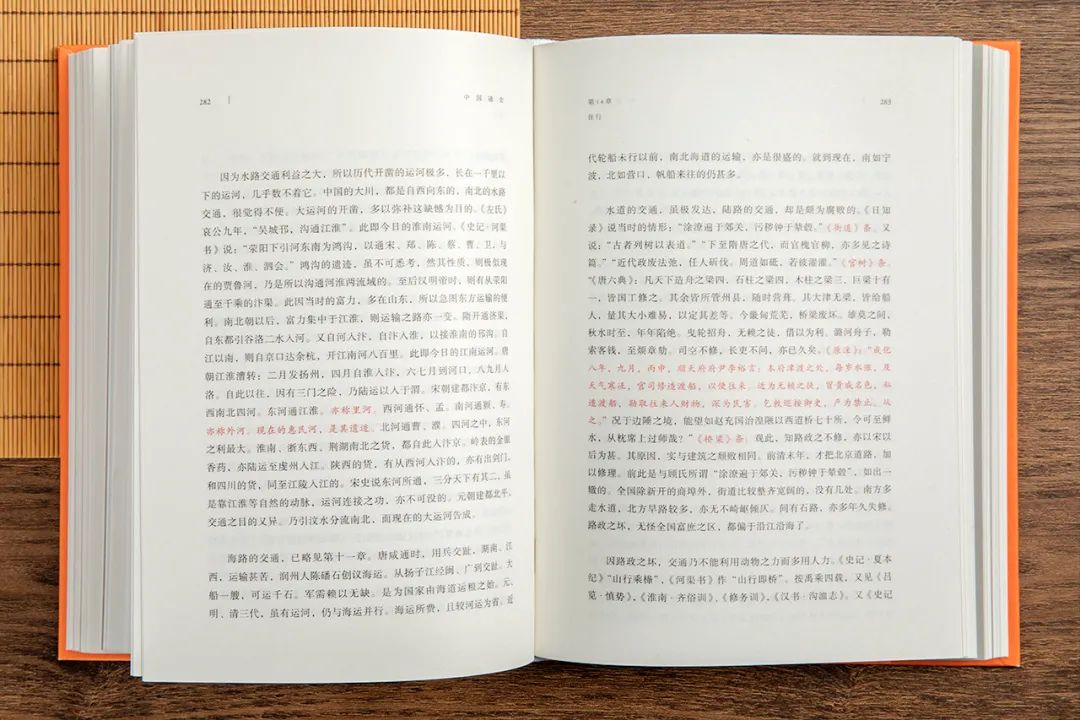

在住行一章,聊起古代交通,则深入到朝堂腐败“因为水路交通利益之大,所以历代开凿运河极多,因此水道交通极为发达,陆路的交通,却是极为腐败的。”

如此种种,不但让我们对种种文化的变迁有了更深层次的了解,对阅读后篇的政治史时,才有脚落到实地,而不是只有“知其然不知其所以然”的飘忽感。最重要的是,如此开篇,便不会让读者因初读政治历史就苦于内容晦涩,望而却步。

后篇对于各个朝代对描摹,虽各章篇幅不长,但篇篇都足够一针见血。谈及金国被蒙古和南宋联合进攻时,他说“漏屋更遭连夜雨,破船又遇打头风”;

说到秦皇汉武的分采法家与儒家的治国之术时,他一语点破“中国的学问,是偏于致用的”;

论及辽太宗领导的的政治改革,他言简意赅 “辽太宗是个粗才,不懂得治理中国的。”

全书通读,历史的来龙去脉都清晰可辨,前因后果也可一目了然,哪怕是不熟知历史都初读者,读后也会有长舒一口气的怅然。

(吕思勉)先生许多精彩通观评论,直击要害,能传达出常人轻易看不出的历史意韵,让读者享受知性旅行的愉悦,得益的不仅仅是历史知识的丰富,更是增进了对社会状态和社会变革的认识。

虽说历史不是简简单单的帝王八卦,但每每读起历史书籍,总能收获一些猎奇知识点。“大概在古代,狗是男子所常者,猪则是女子所畜的......猪是没有自卫能力的,放浪在外,必将为野兽所吞噬,所以不得不造屋子给它住。这种屋子,是女子所专有的。所以引申起来,就成为女子的住所的名称了。”

遇到需要长篇叙述,难读难懂的部分,吕先生甚至帮忙做了归纳总结,堪称大师版“读书笔记”。

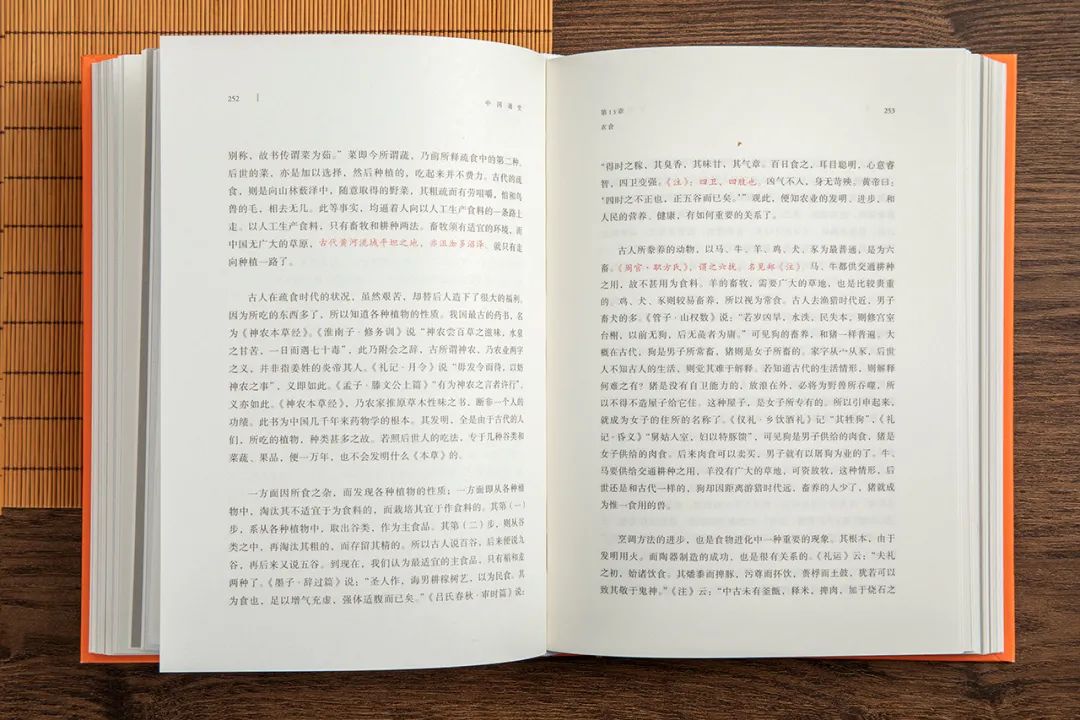

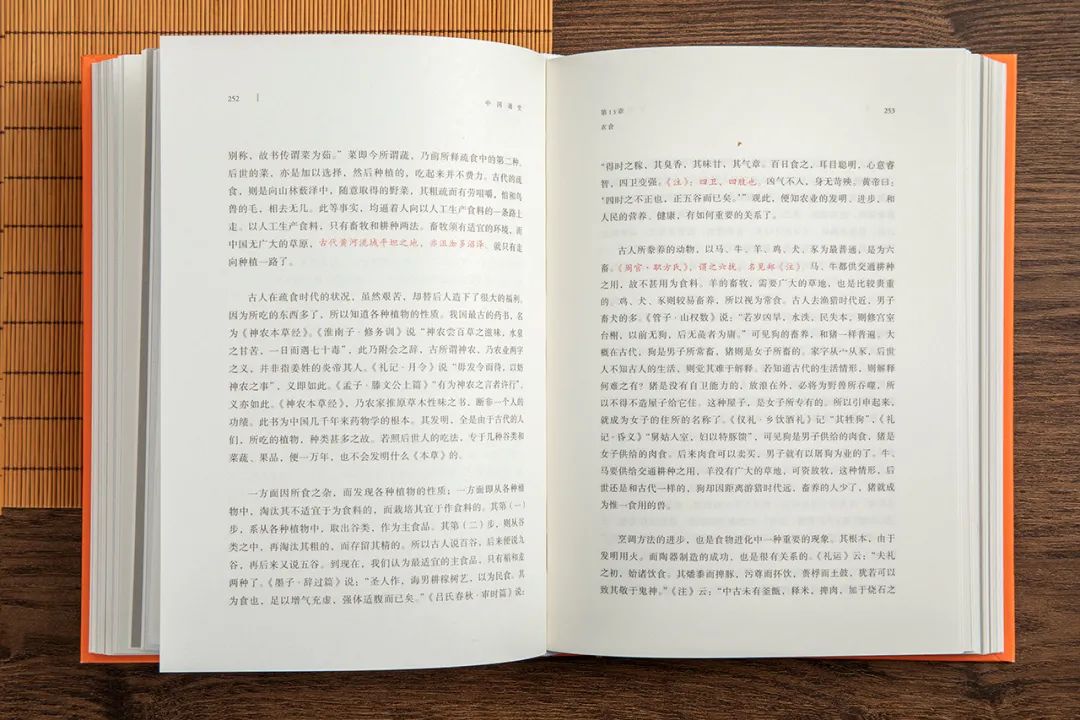

排版上,也将传统意义上的标注,用红字融合在内容之中。读来就好像吕思勉先生亲身在为你批注讲解。不但缩减了我们与历史的距离感,也着实为阅读增添了一丝趣味。

首先要知全貌,说知全貌或许有些夸张。但通读史料、信手拈来的本事还是要有的。1884年,吕思勉生于江苏常州。他读书颇早,自言此时与史学发生关系。?? ?

?七岁时,母亲、姐姐为吕思勉讲解《纲鉴正史约编》,父亲令其读《日知录》《廿二史札记》《经世文编》等;十岁时,吕思勉始读新书报刊,包括《瀛寰志略》《海国图志》《五周列国图》《万国史记》《普法战记》《日本国志》等,由此略知世界历史。二十三岁时,约4000万字的《二十四史》他能够逐字逐句通读数遍,足以见其史学功底、国学基础深厚。

历史学家顾颉刚先生曾评价吕思勉“全国精熟全史者唯此一人”。谭其骧先生则评价吕思勉“虽以史学名家而兼通经子集三部,述作类数百万言,淹博而多所创获者,吾未闻有第二人。”在同时代的历史研究者中,能够像吕思勉一样以史料引文为依据,宏观立体地展现中国历代风貌的少之又少。

如果要用简单的话来描述吕思勉最大的贡献,张耕华教授说“《中国通史》能够成为一门在学校里可讲的课、可看的书,成为一本现在普通青年学者学历史的最基本读物。他(吕思勉)的功劳最大、做的贡献最多。”也是至今《中国通史》的地位仍难被超越的原因之一吧。

而这门学科最美妙的在于,我们从历史的真实中,照见了过和未来。人世间更迭往复,人性多变而千百年来相似,每个人的时间与经历都有限,但是历史中的各种经历的何其多。吕思勉在《中国通史》中讲,“一个民族是固要向前的,然而要前进,必先了解现状;而要了解现状,则非追溯到既往不可,现在是决不能解释现在的。”

读史不是为了让我们记住哪些年发生过怎样的故事,而是为了探究藏在这背后的诸多逻辑。在它面前,每个人都会有所启发,有所收获,有所感叹,有所升华。

“如果历史有进步可言,那不是因为我们生下来时比前人更健康,更美好,更聪明,而是因为我们降生于更丰厚的遗产之中,被更高的底座托起,以此前知识和艺术的全部成就为基,随着它上升。”

我们今天所传承的遗产比此前任何时候都更为丰富。它比孔子的丰富,因为包含百家争鸣的其他巨匠;比李白杜甫的丰富,因为包含了唐宋全部的结晶......但你若是不了解历史,看不到过去,又如何能站在根基上,看到更远的未来?

关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多

[广告]赞助链接:

四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/

让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

?

? ?

?

?

?

关注网络尖刀微信公众号

关注网络尖刀微信公众号

乌鸦校尉

乌鸦校尉