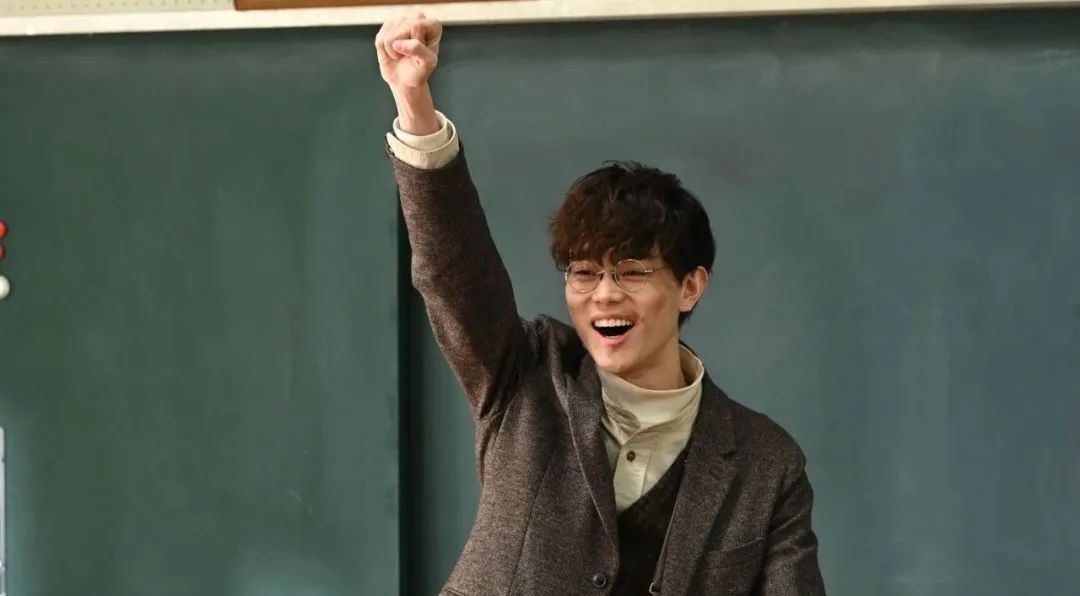

摘要:全球每六件毛衣就有一件出自东莞大朗镇,发展多年的加工制造业催生出了一个建立在十字路口的零工市场,无数纺织女工从工厂走出,来到这里,开始她们所认为的更自由的生活。然而,等待她们的是更残酷的选择,彼此的背叛,以及突如其来的疫情。

两条千米长的道路蜿蜒铺开,在东莞大朗镇中心交叉出一个十字路口。初夏,气温升上30度,烈阳晒得人心烦气躁。双向四车道的马路上充斥着刺耳的汽车鸣笛声。几十个女人躲在路边一侧的屋檐下,恹恹地闲聊、发呆,屁股下垫着从男科医院免费杂志上撕下来的广告页,还有超市特价宣传单。她们都是纺织工人,年龄大多在四五十岁之间,每天清晨六点半,就在这个自发形成的零工市场等活。一辆蓝色三轮摩托车开过来。几十个女人呼啦啦全围了上去,四五个人挤上后座,双手牢牢扒住栏杆。其他人一边问“老板,要几个”,一边抬起脚,试图将自己塞入人墙中。雇主30来岁,不耐烦地扭头说,“下去下去!我要不了那么多人,就要一个会补衣的。”没人下车。车上车下的女工七嘴八舌地喊,“老板,我会补衣啊!你找我!”挤上车的女工里,有一个抢先摸到了那袋针织衫,当即牢牢搂住那个白色塑料袋。有人伸手过去,“我看看这错针是什么情况?”那女工左右晃动着身体躲过。另一个女人撇着嘴抱怨,“死抱着那袋衣服,别人碰都不能碰嘞!” 根据大朗毛织管委会的统计,全球每六件毛衣就有一件来自大朗。但随着疫情在全球蔓延,大朗镇上的外贸订单一个接一个取消。很多时候女工们等了一天,一无所获。三轮摩托车带走了“死抱着那袋衣服”的女工,剩下的人站在路边呆呆望了一会,走回原来的位置,等待被下一个雇主挑选。55岁的河南女工刘春一头短发,微胖,穿15元一件的纯色T恤,皮肤晒得发黑。一辆白色面包车开过来,她小步疾走围上去。“不要50岁以上的。”驾驶位上的年轻男老板开口。刘春小声嘟囔,“就愿意要年轻的”,转身走开。三天前,刘春本来在一家口罩厂找到了活计,想着至少干一个月,多挣点钱。结果到第三天中午就忍受不下去,男主管总挑她刺,一上午骂四回,说她动作慢,不仔细检查口罩金属条。她忍不住直接扔下口罩,指着主管鼻子大骂:“X你妈的,我不干了!老娘咒你这个厂离了我就马上倒闭哦!”当天结了工钱,300来块,她又回到零工市场。没活,一直没活。她甚至想再偷偷溜进那家口罩厂,虽然少不了一顿冷嘲热讽,但面子总是没有生计重要。她后来去了一趟,没能进大门,另一个主管模样的男人说,早就不缺人了。每天,刘春和几十个女工在十字路口,从早晨六点半,等到下午六点,平均只有四、五个雇主来招工,好点的是口罩厂,招六个熟练女工,小的家庭作坊式毛织厂,只招一两个女工。在这里,想要找到活,就得有挤上车的力气,和一张不那么薄的脸皮。一个50来岁的河南女工总结,不能走神,不能贪凉,太阳再毒辣,她都坐在最前方的石阶上。一有蓝色三轮摩托车或小面包车开过来,先围上去,三轮摩托车就爬后座,面包车就挨着车门那道缝,一开门,先挤进去。过了两天,她就从零工市场上消失了。其他女工说,她找到了一份“肥差”,给一家毛织厂补衣,三天挣了1000块。刘春没这么幸运。从2月中旬东莞复工,到5月中旬,她一共只挣了1000多块。不敢花钱,只能买小超市里几毛钱一斤的特价空心菜,菜叶全蔫了。另一个47岁的女工,过去两个月里没等到任何一份工作,她对同乡抱怨,“妈的,我今年一件毛衣都没摸着嘞!”今年一月以前不是这样的。东莞有4个街道,28个镇,整座城市称职发挥着“世界工厂”的责任,每个镇都有自己主导的一项加工制造业,长安镇主打五金模具产业,樟木头是塑胶产业重镇,而大朗以做毛衣闻名。大朗镇上每条街道都极其相似。拐入小巷,拉起卷帘门,彩色布料堆在工人脚下,几台缝纫机一摆就是一家纺织厂。纽扣店、拉链厂、服装配料店,一切与衣服有关的原材料见缝插针地夹在纺织厂中间,还有电脑织机的轰隆声不时从二楼的纺织厂飘下来。国内乃至国外的毛织产品半数出自这一间间的纺织小厂。每年4月底、5月初,大朗开始进入生产旺季,大量外贸订单涌入,7、8月到达顶峰,镇上每家工厂的白炽灯彻夜长明,织机的轰隆声会一直持续到11、12月。今年小镇明显萧条下来。一条街上数十家纺织小厂关着门,卷帘门上贴着“旺铺招租”“转让”。一家做意大利出口生意的毛织厂老板说,去年这个时候,街上各地商人赶来看毛料、定工厂,她招了十几个零工,待赶制的成衣一路堆到门口的大街上。而这个5月,她靠在白色躺椅上刷手机、打瞌睡,整日无所事事。女工们手机里的微信群也安静了,过去,中介或纺织厂老板会发各种招工信息。如今,群里只剩下工人在刷屏:“大家好!我今天有空,有需要请补衣、查补、手工活的,微我134xxxxxxxx。”还有人低价甩卖电脑编织机,“价格私聊。”半小时过去,没有回应。往年的这个时候,45岁的安徽人徐小梅正在厂里,拎起一件件毛衣,查看是否有破洞、漏针、错针,用小夹子一一标记,再剪掉多余的线头。查完一批发往意大利的毛衣,过几天又到另一家工厂检查发往日本的毛衣,还没出厂,专做美国生意的老板就打电话说,他急缺女工。 那个时候,工人们也抢活,却是抢工价更高、待遇更好的活。17、18元一小时的价格是底线,20元一小时也常见。5月的一个上午,一个转做口罩生意的老板到零工市场招6个女工,开价14元一小时,年龄限制45岁以下,徐小梅犹豫了一下,就有十几个人拼命往小面包车上挤。“45岁以上的都不要啊!” 老板大声喊。两个江西女工已经上了车,一听这话,马上扶着车门下来,否则到了工厂被查出来,只能自己顶着太阳走回零工市场。徐小梅趁机填补了空位,她拉上车门,“砰”地一声隔开了其他想挤上车的女工。从口罩厂辞工过了近一个星期,刘春才等到一份新工作。有家纺织厂要赶制一批针织衫,针织衫背后有一个类似鞋带的设计,40个洞,刘春从织机上裁下一条长带子,再把这条带子一点点穿进40个洞里。工资是计件制,一件6毛钱。她不停歇地干了15个小时,中途又把弟弟也叫来干了13个小时,两个人加起来挣了170元——她花几十块给弟弟买了条新裤子,弟弟的身份证消磁了还得要补办费,家里米缸空了、油也吃完了,各种零零碎碎的费用,钱刚到手就没了。回到家,两只手臂酸痛发胀,她挨到凌晨两点才睡着,早上六点,又爬起来,继续到零工市场等活。一直等到下午5点,没见着一个雇主。别的女工争着挤车时,郑明红从来不参与。她总是远远地站在外围,见没有空位,便马上退回来。“以前都是认识的老板主动叫我去干活的。”郑明红双手环胸,看着里一圈外一圈争着向雇主推销自己的女工,“有些老板会很不耐烦地赶你下车,像赶牲口一样,很没有尊严。”郑明红穿一件绿底,缀满小白花的立领旗袍,旗袍长度只及膝盖,露出穿肉色丝袜的纤细小腿。在一群穿着旧T恤和抽丝雪纺连衣裙的女工间,这身打扮极为显眼。提起郑明红,其他女工会起哄道,“她很厉害的。”郑明红49岁,来到零工市场之前,在厂里做过“师傅”,是一名小主管,手下管着30多个人。即便如此,她也好几个星期没找到活了,“今年难啊!”一叹气,眼角的几道鱼尾纹更深了几分。毛纺织行业并不是一个对年龄苛刻的行业,然而那是以前。最近几个月,毛织厂没有订单,一些老板利用自己的外贸资源,开始生产口罩。人比活多,老板们除了压工钱,也开始卡年龄。女工们别无选择,大朗镇毗邻松山湖科技园,有大型电子厂来招人,入厂年龄也无一例外限制在45周岁以下。为了显得年轻些,有些女工穿件短裙,扎个高马尾来等活。一个41岁的安徽女工前几天刚做完激光祛斑,脸上尽是没消退的小红点,等活时戴着纱巾面罩,每天换一个款式。两个50来岁,眼角爬满皱纹的女工复工之后,染了鲜艳的酒红色头发。刘春过年前也花了16元买了支染发膏,将自己的短发染成棕黄色。但盖住了白头发也没有用,老板从车里把头探出来,几十个人站在一起,一对比就能看出谁皱纹更少,更年轻。“他就伸手点你、你、你,还有你,上车。”像挑货物一样,刘春说。等工难的情况被媒体报道后,大朗镇政府在5月连办了三场培训会,提供家政等就业培训服务,应者寥寥。女工们说,我都40多岁的人了,现在让我们去学伺候别人,怎么做得来?年轻的时候,没人想过自己有一天会被浪潮抛下。1989年,郑明红18岁,刘春24岁,两个女孩从河南同一个县城出发,互不认识,却同时被席卷全国的打工潮带到了东莞。那时,想进毛纺织厂还得先通过考试,郑明红跟家里要了100块的“巨款”参加了纺织培训班,刘春没钱,四处找老乡边问边学。学了一周,两人最终都通过了纺织厂的考试。安徽人徐小梅1994年来到东莞,那年她19岁,脸上还在冒青春痘,在一家注塑厂生产一次性塑料吸管,对面就是一家几百人规模的毛织厂。每天下班,她最喜欢和工友一起坐在天台上,痴痴地看对面工厂,想着自己哪一天才能进毛织厂。那时候的大朗镇,已经发展起近千家个体私营毛织企业。毛织厂工人每月能挣好几百,休息时总穿最时髦的衬衫和喇叭裤走出来。厂里彻夜开着灯加班赶工,徐小梅无比羡慕,“这说明效益好,加班多,工资就高啊。”郑明红就曾是被人羡慕的对象。她在毛织厂一路做到了“师傅”,2011年,她在厂里拿5500元的工资。郑明红是那种可以称为“模范”的勤劳女工。刚到东莞时,她待的是一两千人的大型毛织厂,这些工厂后来都搬去了地价、人力成本更低的广东惠州、广西。厂里人多,香港老板用罚款来管理几千人,罚款细则多达几十条。没带工牌,罚钱;在车间说话、听歌、发呆,罚钱;迟到更别提,罚钱;在食堂打饭插队,饭打多了吃不完,都要罚10块钱。很多工友都被罚过款,郑明红是个例外,她从来不超出厂里给她划定的那道框。郑明红和刘春是老乡,但两人联系并不多。郑明红做主管时,刘春到她的厂里打过零工。她记得,郑明红拼命地催促女工们加快进度,一沓衣服还没检查完,下一批已经堆了上来,每个人忙得水都顾不上喝,还被喝斥动作太慢。老板走进车间,看到堆积的衣服,大发脾气,郑明红立马告诉老板,这批工人都不行,技术不过关,手脚太慢。下班回家时,每个女工都在咬牙切齿地咒骂郑明红。女工们其实也知道,不管哪家工厂,只要车间进度稍慢,难免要挨老板一顿骂。停下来接个电话会被骂,喝口水会被说“又在偷懒”,不小心闭了一会眼,会被嘲讽“昨晚去做鸡了吗”。淡季时老板为了节省成本,不再发钱养工人,勒令她们搬出厂房宿舍;旺季时却又拼命将廉价劳动力压榨到极致,每天工作12、13乃至14个小时,5分钟的上厕所时间都是奢侈。每个月只有一天假期。最惨的是通宵上夜班,第二天下午起床,整个人是肿的,脸肿、身子也肿,心脏砰砰狂跳。“你想我们是人,不是机器啊,是不是?”刘春在工厂待了十几年,被辱骂过、被克扣过工资,有再多的不满,“忍着!”2000年父亲得肺癌,刘春当时在一个600多人的大厂工作。家里给她打电话说父亲只剩几个月时间了,她找主管请假,主管冷着脸说工期紧急,怎么能随便请假?她急得大哭,引来香港经理,经理听不懂她的河南普通话,让她写下来。她飞奔回宿舍撕了张纸,“癌”字不会写,就写“我的爸爸生了病”,边写边哭,浸湿了一页纸。香港经理看懂了,才发好心准了假,放她回家。2008年全球金融危机,沿海加工制造业遭遇了重大冲击,大朗镇的大型毛织厂为了节省成本,开始削减一部分人手,不再养长期工人。镇上还有许多工厂是十几人甚至几人的家庭作坊式企业,这种零工模式对他们来说灵活又省钱。一个庞大的零工市场在镇中心的十字路口逐渐成形。同乡之间开始互传,有个地方能做零工,可以自由支配时间,赚的钱也不少。刘春动心了,40来岁时从厂里辞职。几年后,郑明红也出现在这里。她已经好几年没涨过工资了,加班费每小时只有三块钱,老板又不给交社保,实在没有继续留下的动力。在这个十字路口,女工们都认为自己得到了自由。对郑明红来说,她能有时间照顾年幼的孩子。而刘春是在连续工作15天后,不再需要写假条,不用被扣工资,就可以休息了。刚从厂里辞职那阵,郑明红在十字路口上待了一个多月,就有老板留她电话,有订单时喊她过来干活。那时候,郑明红还有挑老板的权利,讲话不尊重人的她不去,眼睛瞪得像铜铃一样的不去,只穿个大裤衩过来招人的不去,手上、背上文个老鹰和青龙的更不能去。她懂得怎么和那些合适的老板打交道,老实、不惹事、肯干活,“人家给你那么多钱,你就要给他做事。”她曾经和一位河南同乡一块干活,同乡干会儿活就跑去打电话、上厕所,“我看了就烦。我跟她说,老乡你想一下,要是你是老板,看到工人不好好干活,总是跑,你心里会怎么想。那老乡就说,我管她那么多嘞。”靠着自己总结的经验,到了零工市场,郑明红也混得很不错,有老板夸她,“吃得少,还干得多。”每年都会有5、6个纺织厂老板让她“带厂”,也就是承包厂里全年的零工订单。她一个人当然干不过来,又把活介绍给其他女工,每天从每人的工钱里抽5块钱——这是女工之间不成文的规定。有活当然是优先老乡的,有时也会临时挑人。一次招工,一个38岁,胖乎乎,涂大红色指甲油的广西女工举手说她也去,郑明红就带着她和一群河南老乡走了。广西女工后来常给她打电话,邀请她一起去松山湖公园骑单车,摘荔枝。可郑明红很快就发现,广西女工干活不老实,一件衣服明明有个缺口要补,广西女工当没看见,把衣服卷起来扔进合格区。“人是我带去的,出了问题老板肯定要找我的。”郑明红慢慢跟她减少了联系。郑明红也找过刘春一块干过活,但她听说,刘春脾气不好,有话就往外冒,总跟老板吵架,“她跟老板一吵,老板就对我印象不好了,会影响到我,因为是我叫去的对不对?其实她人挺好,心不坏。”刘春脾气的确火爆,离开工厂后,她终于不用再忍了。遇到主管故意刁难,她会破口大骂;和女工吵架,对方骂到她母亲头上,刘春当即甩了一巴掌过去。刚到零工市场时,七八个姐妹一块干活,干完活,过了一个多月,还没拿到工钱,几个人结伴去讨工资。到了门口,同行的女工说,刘春你会说话,气势又强,镇得住场,你打头阵,我们在后面跟着你。那时刘春40多岁,听了她们的话,觉得这项任务还真是非自己莫属。那天她跟老板拍着桌子对骂,老板用脏话侮辱她,她毫不示弱,各种“生殖器”招呼过去。其他姐妹站在后面没有吭声。最后,老板妥协了,说再等半个月,货运出去拿到钱了,就把工资给她们结了。回家的路上,其他人都说,刘春你真厉害,多亏了你!她很开心,觉得好歹没辜负大家的信任。可第二天到了零工市场,她发现所有人都知道她怎样跟老板吵架,老板怎么用脏话骂她。有个女工还悄悄告诉她,大家觉得她脾气暴躁,总跟老板吵架,不想叫她一块干活了。那之后,她的暴脾气没改,但学乖了,再遇到这种事,大家都缩在后面,她也缩在后面,“反正不是我一个人拿不到钱。”郑明红也遇过老板一直没结算工钱的情况。当时一共9个零工,除了郑明红,都在跟老板吵架,只有她不说话。后面郑明红一个人进了办公室,“我就一条条很理智地跟老板分析,我说外面那些人在吵,你不要跟他们一般见识。现在货出了,不是说你不给钱,只是说让我们等一下,我们也能理解。老板听了就觉得,我这人是比较讲道理的。后来老板也核对了我们做工的人数,把钱发给我们了。”那次,老板把她的电话留了下来。郑明红觉得自己跟很多女工都不一样。她从来不跟老板吵架,干活时不玩手机,中午大家都赶着去打饭,她会抓紧时间多补几件衣服,老板要是看到了,下次还愿意找她。等工时,她用眼睛瞟十字路口不远处一个穿着蓝色缀蕾丝连衣裙的女工,“像她这样的,我不可能跟她有来往。”“蕾丝裙”40岁出头,皮肤白皙,穿着一双黑色小高跟。“她今天穿得还算保守了,以前她领口都是开到这。”郑明红的手在胸前划了一道弧线。郑明红说,那个女的找了好多个老公,最后跟了东莞本地的一个老板,老板结了婚,还有孩子。今年东莞老板的厂里也没有订单,没有钱,她又回到零工市场来找工作。午间的太阳正猛,照得人睁不开眼。一辆蓝色三轮摩托车开过来,停在路口,蕾丝裙女工举着一把蓝色遮阳伞,拢住裙摆,碎步跑过去,黑色小高跟落在水泥地上,叩出哒哒哒哒的规律节奏。大多数女工住在零工市场附近,横贯东西的一条千米长街,一排又一排四五层高的小楼,一楼是各种毛线销售门店,LED屏上红色大字滚动播放,“有色冰爽丝、仿兔毛系列,现货,价格优,厂家直销。”往上几层分割成几平米到十几平米不等的小屋,分租给工人。房租一月一续,最便宜的是200块一个月的小单间,没有窗户,整日需要开着电灯,一点风都透不进来,屋里放一张单人床,一个简易床头柜,就塞得满满当当。更贵一点的每月房租300块,多一扇窗户,360元的多一处电梯,还有700块一个月的一室一厅,适合夫妻居住。没活的时候,她们坐在一起,聊谁家的儿媳快生了,哪家的儿子考大学了,街尾的老板会拖工资。一个刚来东莞的41岁河北女工急着找工作,50岁的孙阿姨翻了十几分钟微信群,把一家口罩厂负责人的联系方式发给了她。河北女工挽着孙阿姨的手,邀请孙阿姨去家里吃晚饭,“以后我们就是朋友了,有什么活你也给我推荐啊。”消散得也轻易。换了个工厂,回老家了,手机被骑摩托车的飞贼抢了,那个手机号就成了一串无效数字。欠薪的情况越来越少,可背叛几乎还是每天都在发生。郑明红悄悄指了指对面一个穿黑色连衣裙的河南女工,轻声说,“连衣裙”刚到零工市场的时候,她有什么活都带着“连衣裙”,手把手教她怎么跟老板讨价还价。两个人感情也很好,其他人总能看见她们挽着手到零工市场等活,又一起挽着手回家。有一次,“连衣裙”接了个活,没叫郑明红,自己把活全揽了。两个人再也没有手挽着手出现。“我现在看到她还是会打招呼,但我有活就绝对不会再叫她了。”也有女工对郑明红颇有怨言,一个40多岁的河南女工被郑明红介绍过去一块干活,她做查衫,郑明红做补衣工作。老板说两种工人拿的工钱是一样的。但最后结算,她发现自己的工钱每小时少了两块,她说了一句,诶,我们的工钱不是一样的吗?郑明红立马沉下脸,怎么可能一样?补衣多辛苦,工钱肯定要高一点。她没有继续争辩,明白那个钱是被人家抽走了。“自己知道就好了,你说出来了也没意思,那下次人家怎么找你干活?”类似的事并不少见。一次,刘春拿到工钱,发现除了每天5块的“孝敬费”,每小时工价还被零工头抽掉了一块钱。她没有发脾气,平静地接受,“这里都这样,以后你还得靠她介绍工作啊。”刘春看过有人介绍其他同乡去干活,一转头,那个同乡就悄悄地给老板留联系方式,说自己干得更好,下次有活直接联系她。有人趁着另一个女工上厕所,把补不了的衣服堆在上厕所女工的工位上,然后跑去跟老板告状,说那人技术不好,拖慢进度。老板没有时间查,看到堆积的衣服,直接就让上厕所女工走人了。生意会竞争,干活也是这样的。刘春很少为这种事生气了。零工们来来去去,老板们很难记得每一张脸。在老板眼里,女工都是同一个样子,唯一的区别是“能干活的”和“不能干活的”,手机里几百个女工的联系方式,需要人时随便挑几个打过去。每个人都可能成为零工头,每个人都得罪不起。在十字路口等活无聊,几个老乡起哄,要给刘春拍个快手视频,让她站在中间扭动身体。她们关系一般,刘春还是配合地高举着手,身体左右摇摆,引得大家哈哈大笑。拍完一条,刘春主动说,“刚刚的不行,幅度不够大,拍不出来,再拍一个。”她用更夸张的表情和动作重复做了一遍。一转头,刘春很冷静地总结,“这个地方没有人情。”她觉得女工们都像大海里的水滴,看似一体,但每个人都在不断流动,从这个地方到那个地方,大家碰面,又擦肩而过,再融入大海,“水滴不会记得自己见过谁。”有能信任的人吗?刘春说,那只能是亲戚了,或许还能加上同村的人,一个县里的都不行。她有一次去跟老板结工钱,顺便帮一个县里的老乡取了钱。电话打过去,刘春还没说话,就听到那头大声跟同伴说,“又是她,肯定又是来打电话问我这边有没有活介绍,烦死了!”刘春静静听完,开口说,我这次打电话来只是想问你,我帮你把工钱取回来了,怎么给你方便?后来在零工市场再见到这个老乡,刘春当作什么事都没有发生过,照常跟她打招呼。“这样的事太多了,如果每件你都去计较,那你就真的没有朋友了。”在工厂,别人犯的错误会推到你头上,主管、经理会暗示你请吃饭、买东西。到了零工市场,老乡同样会因为一份工作出卖你。她们唯一能掌握的,似乎只剩自己的时间。5月来,不断有女工因为等不到活,买了火车票离开东莞。郑明红也念叨过回家,在乡下养些鸡鸭鹅,种些青菜。老家养的猪,肉质紧实又美味,东莞菜市场的猪肉总有股说不出的腥味。但丈夫、两个儿子都在这里,老家的几亩田早就荒废,回家没有收入。前几年,大儿子结婚,她和丈夫贡献出全部积蓄,花42.5万在老家乡下买了一栋两层小别墅,还没装修。又给大儿子买了车、付彩礼钱,还赞助了几万块,让大儿子买了12台电脑织机,在东莞开了一家纺织小厂。她虽然心疼,但也算物有所值。大儿子的小家庭和和美美的,儿媳也孝顺,还花几百块买了一件旗袍送她。更重要的是,结婚几年,儿媳就给家族添了两个白白胖胖的孙子。但她还有个刚满十八岁的小儿子,在东莞做人力中介,以后结婚也得给他赞助房子、车子、彩礼钱吧。丈夫在厂里当配毛员,没有失业,但加班时间少了许多。她好几个星期没找到活,挣的钱给孙子买零食都不够。今年大概率是很难存下钱了。一想起来,郑明红就愁得拧起了眉毛。“我觉得国家就应该出个政策,比如免去彩礼钱对吧,要不然负担太重了。”这天东莞下了场暴雨,积蓄的雨水汇成条条洪流,在零工市场等活的人少了许多。郑明红难得等来一个补衣的活计,刚坐上小轿车,另一个女工也冒雨挤了上来。老板本来只要一个人,多一个人意味着要分掉一半工时,一半工钱。国内疫情缓和后,内销订单开始恢复。晚上9点,大朗镇上的一家纺织小厂正在加班赶工。李晓芳 摄

女工们的人生轨迹是一道道相似的直线。她们会在20来岁时回一趟家乡,和父母安排好的结婚人选——通常是老乡——见上一面,选定日子完婚,回来继续打工。40多岁,孩子结婚、需要有人带孙子时,回到家乡做一名免费保姆。48岁的刘冬妹3月刚从江西老家回来,女儿生产,她帮忙带了一年孩子。她18岁出来打工,大半人生奉献了给工厂。5月12日,她找到了两个多月来的第一份工作,赶制一批夏天的吊带背心。她干了11个小时,晚上11点收工回家,挣了165元。厂里的老板娘说,很多工厂都迁到了越南。留给她们的工作越来越少了。刘冬妹想,还是回家吧,可老家的土地已经荒废,回去了也没有收入。刘春已经没有家乡可以回了。丈夫、父母早已去世,她没有孩子,只有一个哥哥、一个弟弟,她一年挣几万块,三分之一借给了他们。她跟弟弟一起生活在大朗镇。她常骂弟弟不争气,一个月只干几天活,挣了几百块就躺在家里不出门。她每天早上6点起床,7点就到零工市场等活,出门时弟弟瘫在床上举着手机,晚上回来还是同样的姿势,灯都懒得下床开,只有一点蓝莹莹的手机屏幕光照在脸上。弟弟从来不会说些体贴话,还说她是劳碌命。刘春总记得小时候的弟弟很可爱,见她扫地,会一把夺过扫帚说他来干。刘春原以为弟弟会像爸爸一样,成为一个善良、顾家的男人,但他没有。她曾经哭着对弟弟说,“这辈子跟你们一起生活,我太累了。”2014年母亲去世后,刘春强烈地想要一个姐姐或妹妹。要是有个姐姐,她就可以跟她说心事了,或者有个妹妹,难过时可以去妹妹家疗伤。她曾经在零工市场上找过姐妹,有个女工跟她很要好,两人无话不谈,互称“大姐”“小妹”,她把家里最隐秘的情况全部跟她说了。但一次她上厕所,回来听到“小妹”在跟其她女工说自己哥哥和弟弟的坏话。刘春和她断了联系。类似的事情后来又发生过两三次,她不再跟人交心了。她做不到对弟弟放任不管,“我不借钱给他,要是他去借高利贷,或者跑去做犯法的事呢?他再不争气也是亲人。”她每天准时到零工市场等活,赚了钱要帮弟弟交房租,给他买米、买油、买菜。她有高血压,前年还做过两次大手术,她不知道自己还能照顾弟弟多久。从上世纪80年代至今,大朗镇拥有超过15000家毛织相关企业,全镇毛织品市场年交易额达600亿,无数女工在小镇上贡献出青春,埋头完成一道又一道工序:缝制、补衣、洗水、查衫、熨烫、包装。大多数人不知道手上的毛衣会流向哪个角落,美国、意大利、日本,或是广州的某家服饰商贸城,对她们来说,没有区别。上午11点,太阳移到头顶,十字路口的女工陆陆续续散了,下午1点半,她们会再出现在十字路口,继续等待。喧嚷的零工市场空了,只剩台阶上被随意丢弃的男科医院广告页和超市特价宣传单,被风吹起,又落下。关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多

[广告]赞助链接:

四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/

让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

关注网络尖刀微信公众号

关注网络尖刀微信公众号

新周刊

新周刊