3毛钱1本的绝学!

转自【福桃九分饱】微信公众号(ID:futaojiufenbao)

想象一下,打开菜谱app,想为家人炒一盘辣子鸡丁,吃一顿自己做的饭——

结果,它,跪,了。

此时,奶奶拿来一本用了二十年的发黄的旧书,脸上的表情,像极五岁那年,她塞过来一块从没见过的点心:

“看看上面有没有辣子鸡丁,肯定比网上的强。”

这是宝贝啊!

当你在信息高速公路上堵车抛锚,能让你弯道超车的,只有人力小三轮了。

那小三轮,是奶奶三毛一本的菜谱。

为什么这么相信老菜谱?

因为那一代菜谱,是真的“开了挂”。

老菜谱为啥这么牛,可能要从解放后说起。

1956年,公私合营,名满全国的老字号,纷纷换上了国字头招牌。

当年光是北京,第一批实行公私合营的饭店,就有全聚德、丰泽园和同和居,后来又有东来顺、天兴居,天津的鸿宾楼、四川的峨嵋酒家也来了……

各地的老字号天团,从那时起成团出道了。

▲那时东来顺切肉师傅,手切羊肉跟机切一个厚度

© 《中国之食文化》

而它们都有一个共同的名字:XX市饮食服务公司/XX市服务局。

当国家组织出版一批菜谱,将走出战火与贫瘠的中国名菜保留下来,这些单位,自然当仁不让。

于是1957年开始,经当时的城市服务部饮食业管理局牵头,集结全国各地名厨共同编写的《中国名菜谱》,开始由食品工业出版社(后并入轻工业出版社)出版。

放在当年,这套书就是菜谱界的《建国大业》——只不过没有署名罢了。

然而,每一道菜真的是优中选优,百里挑一:

先寻遍该菜系名厨,再挑出最会做这道菜的一位,参考各方,数易其稿,才定下来。

全书以各地名菜小吃分12册,所有参与编纂的名厨响应号召,倾囊相授,把压箱底儿的名菜秘诀,全亮出来了。

▲连烤鸭都教你了

其中,除了一些个人独创菜品,给了署名外,各大名店名菜做法,都属于“集体”,很多名厨都未留下姓名。

▲这一道,出自北京豆腐脑最出名的“南白北马”里的白家,所以给了摊主个人署名

几经战乱摧残,接近消失的名菜,和无数寥落的小吃名店,在一次又一次菜谱编纂中,以文化遗产的身份,得到了一定抢救。

可是,问题紧接着又来了:

奇珍好菜留下了,普通老百姓吃什么呀?

菜谱里那些山珍海味、地方小吃,可不是家常菜。

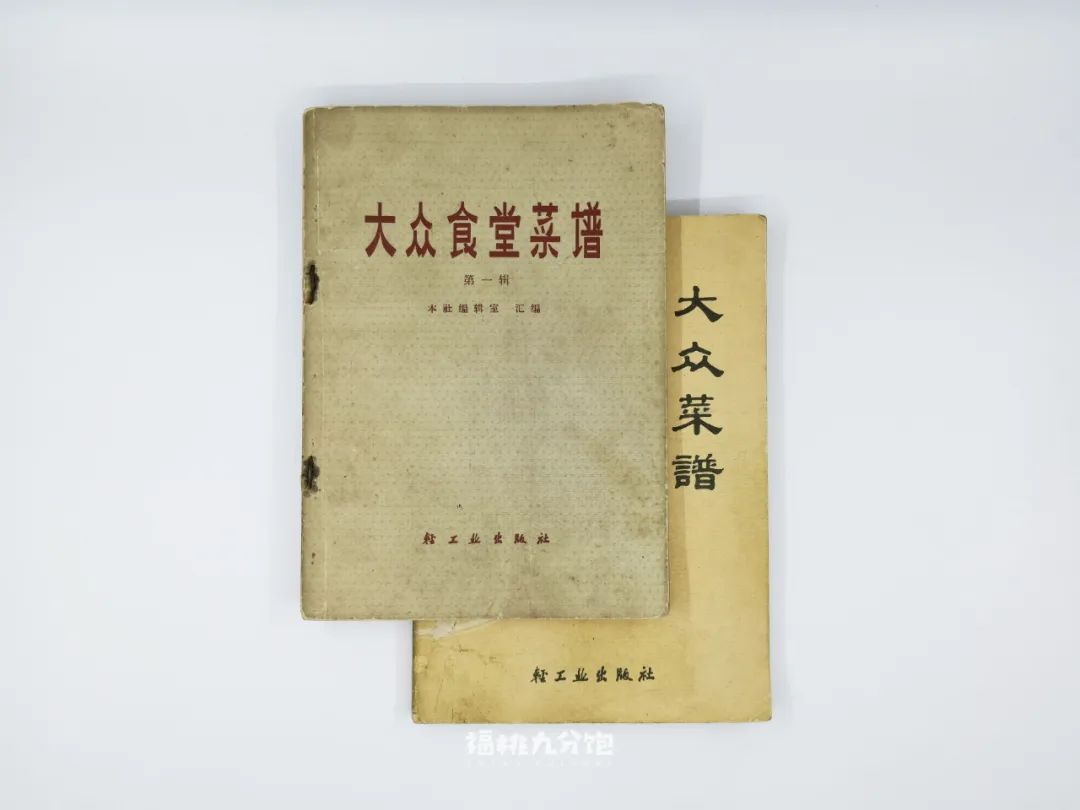

于是,在1965年,轻工业出版社以《中国名菜谱》里的大众菜为基础,又编纂了一本《大众食堂菜谱》。

如果这个名字你很陌生,那它八年后再版时的新名字,你一定听过——

《大众菜谱》。

从前民间传说,一提到宝刀,就是“关老爷青龙刀的边角料”。

这本脱胎于《中国名菜谱》的《大众菜谱》,也是一样:

每一道菜的署名,依然是“上海市饮食服务公司”“北京市服务局”“苏州市烹饪技术培训班”……这些家常菜的背后,也依然可能是国宝级大厨们的心得。

甚至有研究说,这本书“标志着我国现代美食类图书出版的开始”。

数据的显示则是,它前后重印十次,印数达230万,创下了中文菜谱发行记录。

然而,它的真正影响力在于,从那以后,每家都有了一本不论何时何地出版的《大众菜谱》。

每当家人团聚,爷爷奶奶总要炒一桌子菜,那是小时候最开心的时刻。

如果这天在家,一定会看到茶几上,奶奶的老花镜旁边,放着一本旧菜谱,里面夹着几张你从小就见过的书签。

可我们在外牵挂着家人的手艺时,却从不知道这件事——

你家的拿手菜,是从一代名厨手中传下来的。

翻开1973年版,这本最正宗的元祖级《大众菜谱》,就回到了看啥都好吃的年代。

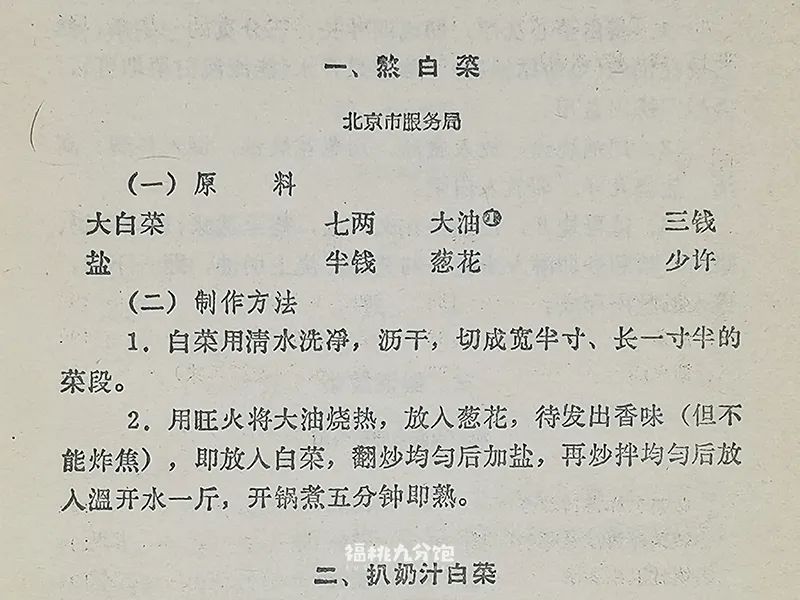

第一道菜,看上去很普通:熬白菜。

白菜七两、大油三钱、盐半钱、葱花少许,就这么简单。

这套菜谱乍一看上去,似乎太平凡了,不像后来的菜谱,翻翻彩页就让人舌底生津。

但在当时,大家需要掌握的,是对最易获得的食材,最基本的处理方式。

© 凤凰网

菜谱按照蔬菜类、豆腐面筋类、肉类、禽蛋类、鱼虾类分开,以面食类和烹饪常识为附录,共收录了260道菜。

其中肉类有97道,占了绝大多数。

也许是因为,大师傅们做好菜做惯了,列起菜单来,还是逃不过鸡鸭鱼肉;也可能是在相对匮乏年代里,大家依然抱着对美味生活的向往——

这也造就了日后的奇迹。

到了大家都吃得起肉的今天,这些肉菜做法反而起了作用,让这本书的生命力不绝至今。

然而,更大的惊奇不止这个:

书中选编了全国各地的家常菜式,力求食材易得,以方便全国通行。

今天看来,这操作平平无奇,可在当年,它的珍贵无以复加。

对于经历过战火与贫穷,受困于信息匮乏、交通隔绝的几代中国人来说,这可能是他们一生中第一次,看到千里之外另一群人的餐桌。

南人乘船、北人骑马,南人饭米、北人饭面,不再是识字课本、《日用俗字》里才能看到的油印黑字。

我们第一次如此亲切地感知到生活圈外的日常,对国土另一端人们热爱的味道产生兴趣。

人们发现,仅用菜市场随手可得的材料,就能做出千里之外的菜式:

天津的扒奶汁白菜、上海的开洋冬瓜汤、重庆的黄豆芽蒸肉饼、杭州的剥皮大烤……

哪怕原料再普通,也是一生中从未见过的味道啊。

▲《大众菜谱》里的炒蟹粉,在江南随处可见,对北方人而言,却是新世界大门外的美味

《大众食堂菜谱》于1966年1月出版,在老字号纷纷受创之际,它却因普惠大众而得以流传开来。

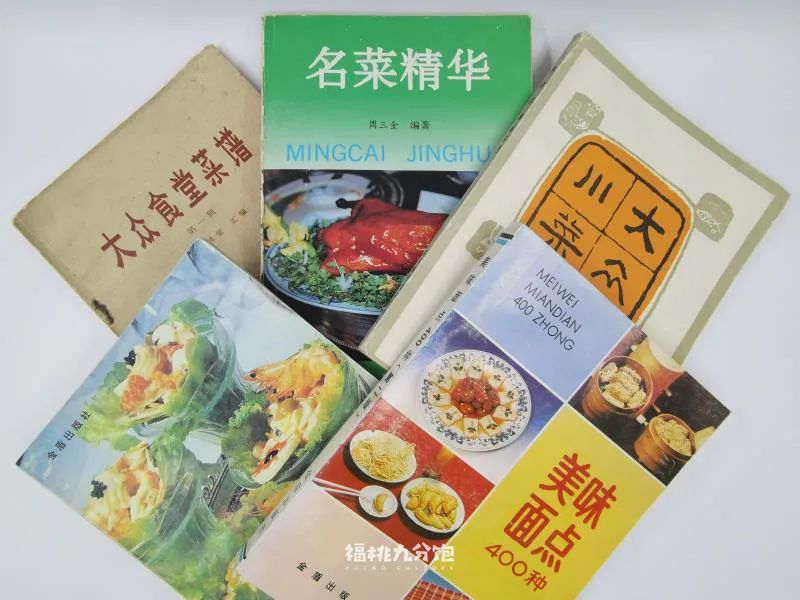

到80年代,内地菜谱出版走向高峰。不仅《大众菜谱》的地位屹立不倒,续编新编一出再出,十几年里,家用好书也层出不穷。

前所未有的辉煌,终于等到了。

那时的家常菜谱,究竟能好到什么程度?

在沈阳,你随便抓起一本《巧做家庭菜600例》,作者就是当年张作霖大帅府的厨师;

在南京,随手翻翻《家庭苏菜》,发现编者之一,竟然是“金陵厨王”胡长龄;

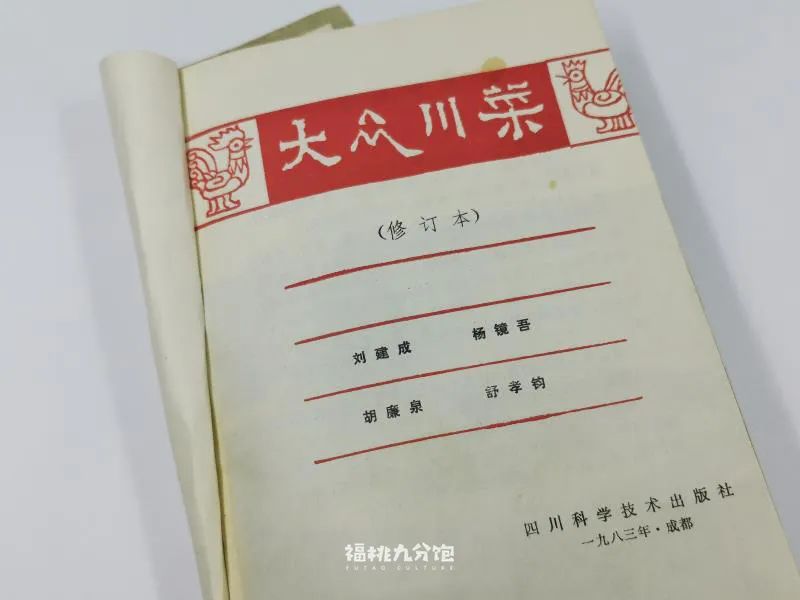

在四川,曾经几乎家家必备的《大众川菜》,编者之一刘建成,是中国第一个把高端川菜开到纽约的大厨——

结果这本书在川渝广为流传,一不小心,把四川人平均厨艺水平拔到了国家级。

▲扉页上的油渍,是这四位编者身为厨师的勋章

任何一家书店,一排菜谱类书柜,都可能站着一支中国烹饪梦之队。

彼时,大家抱定与时间赛跑的必胜决心——

哪怕残篇断简,也是天下无双。能流传下去,就是胜利。

▲正在撰写的“金陵厨王”胡长龄

然而,老菜谱的黄金时代,很快就落幕了。

90年代中后期开始,吃什么,都是“一窝蜂”;

今天羊蝎子一统江北,明天小龙虾横扫全国……日渐趋同的跟风,让一些餐饮开始失去创造力,在流行大势下,菜谱之间也越来越像。

▲川苏鲁粤,无不被红油漫灌

后来,随着互联网的普及,各式做菜app的兴起,人们也很少买菜谱了。

但这些老菜谱里,依然有鲜活蹦跳的江浙、百菜百味的天府。

油爆双脆、东安子鸡、清蒸江团、没有土豆的木须肉、没有辣椒的黄焖鸡……那些名菜与古方,其实从未离开我们。

▲老鲁菜“爆双脆”,如果没有老菜谱流传,普通食客很难知道正宗原料是猪肚和鸡胗

© 《风味人间》第一季

它们就在老家的书柜里、奶奶的灶台上。

那些留下绝学的厨师,用一生去爱烹饪,用一生之外的延续去爱世人。

他们的记载,让名菜不至流逝,在每个中国人的手底舌尖流传,也为几十年后素未谋面的我们,埋下了相逢一刻的心动与惊喜。

因为他们,每个中国人,都可以是食神。

也许,那本流传已久的高手秘笈,正静静躺在你家某个角落,等待下一位英雄到来。

拿起炒勺,吃出心花怒放的一刻,你加入了一项空前浩大的事业:

把最正宗的中国菜,一勺又一勺传下去。

参考文献:

1.《建国十七年间(1949-1966)菜谱述论》,何宏,《扬州大学烹饪学报》,2008年03期

2.《菜谱类图书市场大盘点》,李娜,《出版参考》,2008年15期

3.《收藏老菜谱三十年 二毛把美食当作一门学问》,薛维睿,封面新闻,2019.5.22

原标题:你家三毛钱一本的老菜谱,才是真正的厨房神器

▲关注“广东共青团”B站、抖音、微博

关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多

[广告]赞助链接:

四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/

让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

关注网络尖刀微信公众号

关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩

- 1 一老一小系民心 一枝一叶总关情 7900343

- 2 大S去世 7966816

- 3 大S流感并发肺炎 7867581

- 4 大年初六遇立春 7797392

- 5 日本流感 7650557

- 6 大S将在日本火化 7570818

- 7 日本流感到底有多严重 7491365

- 8 流感为何会致命 7342800

- 9 大S因病去世 遗产分配成难题 7238329

- 10 这个春节还能这么玩 7131648

广东共青团

广东共青团